Дочь анны ахматовой. Кто такая Анна Андреевна Ахматова

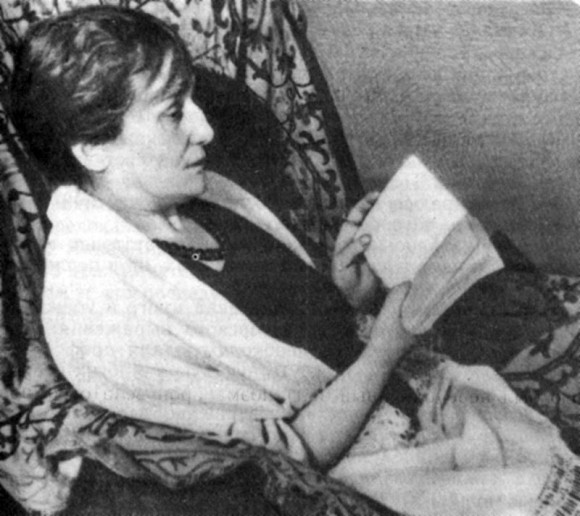

Анна Ахматова (имя при рождении Анна Андреевна Горенко, 11 июня 1889 — 5 марта 1966) — русская поэтесса, писатель, литературовед, литературный критик, переводчик.

Кроме художественного творчества, Ахматова известна своей трагической судьбой. Хотя сама она не была в заключении или изгнании, репрессиям были подвергнуты двое близких ей людей (её муж в 1910-1918 гг. Н. С. Гумилёв расстрелян в 1921; Н. Н. Пунин, спутник её жизни в 1930-е годы, трижды арестовывался, погиб в лагере в 1953 г.) и единственный сын Л. Н. Гумилёв (провёл в заключении в 1930—40-х и в в 1940—50-х гг. более 10 лет). Опыт жены и матери «врагов народа» отражён в одном из наиболее известных произведений Ахматовой — поэме «Реквием».

Признанная классиком отечественной поэзии ещё в 1920-е гг., Ахматова подвергалась замалчиванию, цензуре и травле (включая «персональное» постановление ЦК КПСС 1946 г., не отменённое при её жизни), многие её произведения не были опубликованы не только при жизни автора, но и в течение более чем двух десятилетий после её смерти. При этом её имя вплоть до конца жизни окружала слава среди широких кругов почитателей поэзии, как в России, так и в эмиграции.

Биография

Родилась в одесском районе Большой Фонтан, в семье инженера-механика флота в отставке. В 1890 году семья переехала в Царское Село. Первое стихотворение опубликовано в 1911 году. В молодости примыкала к акмеистам (сборники «Вечер», 1912, «Чётки», 1914). Характерными чертами творчества Ахматовой можно назвать верность нравственным основам бытия, тонкое понимание психологии чувства, осмысление общенародных трагедий XX века, сопряжённое с личными переживаниями, тяготение к классическому стилю поэтического языка.

Автобиографическая поэма «Реквием» (1935-40; опубликован 1987) — одно из первых поэтических произведений, посвящённых жертвам репрессий 1930-х годов.

В «Поэме без героя» (1940—1965, полностью опубликована в 1976) — Ахматова попыталась воссоздать эпоху «серебряного века» русской литературы. Кроме поэтических произведений перу Ахматовой принадлежат статьи о творчестве А. С. Пушкина, воспоминания о современниках.

Умерла в Домодедово (Подмосковье), похоронена в Комарово, под Санкт-Петербургом.

Начиная с 1922 года книги Анны Ахматовой подвергались жёсткой цензурной правке. Все сборники её стихов, вышедшие в свет с 1922 по 1966 гг., нельзя назвать в полной мере авторскими.

Жизнь и творчество

1900—1905 — учёба в Царскосельской гимназии.

1906—1907 — учёба в Киевской Фундуклеевской гимназии.

1908—1910 — учёба на Киевских высших женских курсах и на Высших историко-литературных курсах Раева в Петербурге.

Первое стихотворение написала в 11 лет. Отец запретил подписывать стихи фамилией Горенко и она взяла девичью фамилию прабабушки по женской линии Прасковьи Федосеевны Ахматовой (в замужестве — Мотовиловой), умершей в 1837 году. По отцу Прасковья Федосеевна происходила из старинной дворянской фамилии Ахматовых (известных с XVI века), по матери — из старинного татарского рода князей Чагадаевых, обрусевшего в XVII веке.

Анна Ахматова на рисунке Модильяни. 1911 год1910—1912 дважды побывала в Париже, путешествовала по Италии. Впечатления от этих поездок, от знакомства в Париже с Амадео Модильяни несомненно оказали большое влияние на творчество поэтессы.

1911 — первые публикации под именем «Анна Ахматова» (ранее, в 1908, за подписью «Анна Г.» Гумилёв опубликовал в Париже одно её стихотворение в издававшемся им журнале «Сириус»).

1914 — весной впервые выходят «Чётки» в издательстве «Гиперборей» немалым по тем временам тиражом — 1000 экз. До 1923 года было выдержано ещё 8 переизданий.

1917 — третья книга «Белая стая» тиражом в 2000 экз. в издательстве «Гиперборей».

1918 — состоялся развод с Гумилёвым, в августе.

1918 — выходит замуж за учёного-ассиролога и поэта В. К. Шилейко.

1921 — в апреле, в издательстве «Петрополис» выходит сборник «Подорожник» с тиражом 1000 экз.

1921 — в ночь с 3 на 4 августа арестован, а затем, через три недели, расстрелян Николай Гумилёв.

1921 — в октябре свет увидела пятая книга «Anno Domini MCMXXI» (лат. «В лето господне 1921») в издательстве «Петрополис».

1922 — расстаётся с В. К. Шилейко и становится гражданской женой искусствоведа Н. Н. Пунина.

1926 — официально оформлен развод с В. К. Шилейко.

1935 — арестованы, а через неделю освобождены Н. Н. Пунин и Л. Н. Гумилёв.

1938 — арестован и приговорён к 5 годам исправительно-трудовых лагерей сын — Л. Н. Гумилёв

С 1923 по 1934 практически не печаталась. По свидетельству Л. К. Чуковской («Записки об Анне Ахматовой») многие стихотворения тех лет были утеряны в переездах и во время эвакуации.

Сама Ахматова в заметке «Коротко о себе» 1965 писала об этом так: «С середины 20-х годов мои новые стихи почти перестали печатать, а старые — перепечатывать».

1935—1940 написана поэма «Реквием».

1938 — расстаётся с Н. Н. Пуниным.

1940 — новый, шестой сборник: «Из шести книг».

1941 — войну встретила в Ленинграде. Позднее по настоянию врачей была эвакуирована сначала в Москву, затем в Чистополь, оттуда через Казань в Ташкент. В Ташкенте выходит сборник стихотворений Анны Ахматовой.

1943 — кончается срок отбытия наказания Льва Гумилёва в Норильсклагере. Началась его ссылка в Заполярье. В конце 1944 года он уходит добровольцем на фронт, дошёл до Берлина, после войны вернулся в Ленинград и защитил диссертацию.

1946 — Вышло постановление ЦК «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“», в котором резкой критике подвергалось творчество Анны Ахматовой и Михаила Зощенко. Оба они были исключены из Союза советских писателей.

1949 — 26 августа арестован Н. Н. Пунин. 6 ноября арестован Л. Н. Гумилёв. Приговор — 10 лет лагерей (ИТЛ: исправительно-трудовой лагерь).

В течение всех лет ареста сына Анна Ахматова не оставляла попыток вызволить его. С 1935 года и до окончательного освобождения Льва Николаевича поэтесса предельно осторожна в публичных высказываниях. Попыткой (неудачной) продемонстрировать лояльность к режиму являлась публикация цикла стихов «Слава Миру» (1950). В дальнейшем Ахматова неизменно исключала этот цикл из всех своих сборников.

1956 — возвращается из заключения реабилитированный после XX съезда Л. Н. Гумилёв, ошибочно полагавший, что мать не принимала достаточно усилий для его освобождения; с этого времени отношения между ними были напряжёнными.

1962 — Анна Андреевна номинирована на Нобелевскую премию по литературе.

1964 — в Италии получила премию «Этна-Таормина».

1965 — диплом почётного доктора Оксфордского университета.

1965 — издан сборник «Бег времени».

5 марта 1966 — умерла в санатории в присутствии врачей и сестёр, пришедших в палату, чтобы осмотреть её и снять кардиограмму в Домодедово (Подмосковье).

7 марта 1966 — в 22:00 по Всесоюзному радио передают сообщение о смерти выдающегося поэта Анны Ахматовой. Похоронена в Комарово, под Ленинградом.

Источники информации:

- wikipedia.org — жизнь и творчество А.А. Ахматовой.

- anna.ahmatova.com — биография А.А. Ахматовой;

- akhmatova.ru — статья Натана Готхарта «Двенадцать встреч с Анной Ахматовой» (ссылка ведет на главную страницу сайта, статья находится в разделе « Воспоминания об Анне Ахматовой» ).

Л.Копылов, Т.Позднякова

Послесловие

Если бы 5-е число не было днем смерти Сталина, если бы не помешал омерзительный советский праздник 8 Марта, если бы не борьба за место на кладбище - это были бы похороны не для Ахматовой, они бы не соответствовали всей ее жизни.

Михаил Ардов

Как жизнь забывчива, как памятлива смерть.

Анна Ахматова

6 марта 1966 года, в преддверии праздника Международного Женского дня «Ленинградская правда» печатала рассказы о делегатах ХХIII съезда партии, о работе парткома Судостроительного завода им. Жданова, об экспедиции сотрудников Арктического института, о детских подарках мамам, о полете автоматических межпланетных станций и о трилогии Ю.Германа.

В нижнем правом углу последней страницы газеты, в траурной рамке, была помещена информация:

«Ленинградское отделение Союза писателей РСФСР с глубоким прискорбием извещает о смерти старейшего члена Союза писателей, поэтессы Анны Андреевны Ахматовой, и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойной.

О дне похорон и гражданской панихиде звонить по телефонам: Ж-3-33-43, Ж-7-67-01».

«Старейшего члена Союза»? Вероятно, авторы публикации без санкции сверху не решались дать определение месту Ахматовой в советской литературе, и она получила у них это спорное «титулование». Спорное, потому что в 1929 году в знак протеста против преследования Пильняка и Замятина она вышла из Союза писателей, снова вступила туда только в 1940-м, в 1946-м была исключена и принята обратно лишь в 1952 году.

Но после того, как «Правда» и «Комсомольская правда» в этот же день, сообщая о кончине Ахматовой, назвали ее «выдающейся русской советской поэтессой», а 8 марта «Литературная газета» поместила некролог о смерти «замечательной русской советской поэтессы», и «Ленинградская правда» «титул» ей повысила.

Некролог от имени ленинградской писательской организации был напечатан 10 марта: «Умерла Анна Ахматова. Ушел из жизни поэт, чей голос, чистый и звонкий, звучал более 50 лет в русской литературе». Далее авторы некролога говорили о том, как рос ее талант, как «стих ее становился все громче».

11 марта в газете появилась информация ТАСС о похоронах - сообщение о проводах в последний путь «выдающейся русской советской поэтессы», о траурном митинге в Доме писателя им. Маяковского, о погребении Ахматовой «в поселке Комарово, где поэтесса провела последние годы».

Все, как полагалось по советскому ритуалу.

Но в эти дни, 8 и 9 марта, в печати появились далекие от официоза отклики на смерть Ахматовой А. Твардовского, К. Паустовского и В. Шефнера. Шефнер сказал о «голосе строгой совести», Паустовский - о том, что Ахматова «щедро одарила своих современников человеческим достоинством», Твардовский - о «необычайной сосредоточенности и взыскательности нравственного чувства» ее поэзии, которая обречена на долгий путь «вместе с “бегом времени”» и вопреки «крайне несправедливым и грубым нападкам на нее, имевшим у нас место в известные годы».

Прошло сорок лет. Выявленные за это время многие материалы, связанные с последним земным путем Анны Андреевны Ахматовой, позволяют более отчетливо представить общую картину мартовских дней 1966 года.

Смерть Ахматовой 5 марта 1966 года в подмосковном Домодедовском санатории была для всех трагической неожиданностью: «Почти не может быть...»

Неожиданностью, хотя она долго и тяжело болела, да и 76 лет - «возраст смертный». Трагической неожиданностью, хотя сама она к смерти относилась без надрыва, мудро, по христиански воспринимая ее как завершение земной жизни.

Накануне Ахматова просила передать ей в санаторий Новый Завет, чтобы сличить евангельские тексты с текстами кумранских рукописей. О кумранских находках последняя, сделанная рукой Ахматовой, запись, датированная 4 марта: «Отчего же римляне так страшно мучили кротчайших христиан еще до 73 г., т.е. сразу после смерти Христа (33 год)».

Констатировавшая смерть врач вспоминала, что на груди у Анны Андреевны был большой нательный крест…

Кого когда-то называли люди

Царем в насмешку, Богом в самом деле,

Кто был убит - и чье орудье пытки

C огрето теплотой моей груди...

В санатории не положено умирать, поэтому тело Ахматовой спешно укрыли в каком-то подсобном помещении и в тот же день перевезли в больницу им. Склифосовского - бывший Странноприимный дом графов Шереметевых под их родовым гербом с девизом «Deus conservat omnia».

На утро 7 марта Мария Вениаминовна Юдина заказала заочную панихиду в церкви Николы в Кузнецах. Лев Копелев вспоминал, что с маленькими свечками стояли человек сорок. Звучали печально утешающие слова «Со святыми упокой...». По знаку хориста все запели «Вечная память».

Этим же вечером друзья и близкие собрались в доме Марии Сергеевны Петровых.

Похороны задерживались в связи с женским праздником, заслонившим все прочие, не столь значительные события. Возможно, Москва вообще предпочитала остаться на этот раз в стороне. Власти боялись возможных «демонстраций», подобных недавней, на Пушкинской площади под лозунгом «Уважайте Конституцию!», которая была разогнана в декабре 1965 года.

Не прошло и трех недель после возмутившего спокойствие российской интеллигенции процесса над А.Синявским и Ю.Даниэлем. Продолжали идти письма протеста. Писали, не скрывая своих имен, жены арестованных, друзья и незнакомые люди, писали российские писатели и деятели мировой культуры. Писали в Московский городской и в Верховный суд, в газеты, в Президиум Верховного Совета СССР, в адрес ХХIII съезда партии. Еще до процесса, который готовился как политический суд над литературой, в ноябре 1965-го, Ахматова, не любившая прозы Синявского, сказала Лидии Корнеевне Чуковской: «Ах, причем тут хорошая проза, плохая проза... Надо одно: чтобы эти люди не попали на каторгу». В последних числах февраля 1966 года Ахматова говорила со Львом Копелевым о процессе: «Я только сейчас узнала, что академик Виноградов участвовал в этой подлости. Был председателем экспертной комиссии. А ведь он настоящий ученый, мы пятьдесят лет знакомы, даже дружны. Он интересно писал о моих стихах. Но теперь нельзя подавать ему руки».

Было очевидно, что смерть Ахматовой может вызвать новую волну поддержки опальной литературы. Начальство Московского отделения Союза писателей, по словам Владимира Муравьева, «вибрировало и тряслось». Со злой горечью он вспоминал: «Москва хорошо проводила великого русского поэта: обнаженный труп Анны Андреевны три дня лежал в подвалах морга - по случаю праздника Восьмого марта. Таковы были проводы, которые устроила Советская Россия. Достойные проводы. Именно это она от них и заслужила».

Видимо, уже 6 марта руководство московских писателей приняло решение отправить гроб с ее телом в Ленинград, под предлогом того, что Ахматова состояла в ленинградской писательской организации.

В Ленинграде родственникам нужно было определить место для захоронения.

По свидетельству Бродского, Пунины похоронами заниматься не хотели, и сказали ему: «Иосиф, найдите кладбище».

Поисками кладбища Бродский занимался вместе с Зоей Борисовной Томашевской. Вопрос был очень важен: место погребения Ахматовой должно стать знаком ее связи с этим городом, с его тенями, с его историей.

Невозможно было похоронить Ахматову рядом с Блоком и Лозинским на Литераторских мостках: для похорон на столь престижном кладбище должна была быть санкция властей. Ленинградское отделение Союза писателей даже не обращалось с подобной инициативой в обком партии. Ведь над Ахматовой продолжало «висеть» постановление 1946 года, назвавшее ее поэзию чуждой советскому народу. Тем более что во главе Ленинградского обкома стояли такие одиозные фигуры, как Толстиков и Романов.

Но в то же время немыслимо было представить себе, что Ахматова будет покоиться на широко доступных Южном или Северном кладбищах, безликих и жутковатых.

А против предложения Ирины Николаевны Пуниной подхоронить Ахматову в семейную могилу Пуниных в Павловске выступил Бродский.

Томашевская решила обратиться за помощью к Игорю Ивановичу Фомину: «Он зам. главного архитектора города, знает каждый камень, каждую пядь земли. Человек, который все понимает - и подлинное место Анны Андреевны, и все сложности. Умен, дипломатичен, хитер. Будучи беспартийным, занимает очень высокий пост».

Фомин и посоветовал Комарово, маленькое, бывшее финское, кладбище русских эмигрантов: «Ее могила станет центром кладбища. Туда будут все стремиться. Кладбище станет ахматовским». Вызвал архитектора Курортной зоны с планом кладбища. Точно по центру продольной аллеи обозначили место для могилы. И уже Томашевская с Бродским на комаровском кладбище договаривались с могильщиками.

В Москве гроб с телом Ахматовой должны были доставить 9 марта на рассвете на аэродром, в отдел перевозки грузов. И для того, чтобы москвичи все-таки могли проститься с Ахматовой, Лев Копелев решается на подлог: не имея на это никаких полномочий, он от имени «комиссии Союза писателей по похоронам Ахматовой» вечером 8-го звонит в Шереметьево, и ему удается получить разрешение на отсрочку - привезти гроб на несколько часов позже указанного срока, прямо к самолету.

Люди по телефону оповещали друг друга о том, что прощание будет в морге больницы Склифосовского 9 марта, в десять часов утра.

У гроба стояли Нина Антоновна Ольшевская, Надежда Яковлевна Мандельштам, Анна Каминская, Ника Глен, Юлия Живова, Анатолий Найман… Мимо медленно двигалось безмолвное шествие. Потом в небольшом дворике, на задворках больницы, Виктор Ефимович Ардов открыл траурный митинг.

Поднявшись на скользкие ступени, говорил Лев Озеров: «Завершилась большая жизнь Анны Андреевны Ахматовой. Начинается, уже началось ее бессмертие».

Ефим Эткинд, специально приехавший на прощание из Ленинграда, сказал: «Наши потомки будут относиться к гонителям Ахматовой так же, как мы сегодня относимся к гонителям Пушкина».

Несколько скорбных фраз, с трудом справляясь с волнением, произнес Арсений Тарковский.

Затем вдруг митинг внезапно прекратили. Не ясно, кто отдал это распоряжение.

Днем 9 марта гроб с телом Ахматовой перевозят на самолете в Ленинград. По поручению Московского отделения Союза писателей его сопровождают Арсений Тарковский, Лев Озеров и Виктор Ардов. В самолете находятся родственники - Анна Каминская и ее муж Леонид Зыков. Этим же самолетом летят секретарь и друг Ахматовой поэт Анатолий Найман, ее молодой собеседник последних лет, поэт и переводчик Владимир Муравьев и Надежда Яковлевна Мандельштам.

(В полночь на поезде в Ленинград выехали Иван Дмитриевич Рожанский, Вячеслав Всеволодович Иванов, Лев Копелев. На вокзал Михаил Ардов принес им вещи Ахматовой и чемодан с ее рукописями. В Ленинграде они отдали этот чемодан Ирине Николаевне Пуниной…)

Около пяти вечера самолет прибыл в Ленинград. На аэродроме, кроме близких, самолет ждали несколько официальных лиц - сотрудники Литфонда, режиссер Семен Аранович со своими операторами и, кроме того, кинооператоры из КГБ.

Ленинградский обком и КГБ приняли меры - не допустить действий за пределами положенного ритуала. В ожидании потенциальных выступлений кинооператор, сотрудник отдела контрразведки КГБ, Валерий Поляков получил задание: для облегчения дальнейших действий пятого отдела КГБ снимать всех участников похорон. Подобная методика была уже в арсенале КГБ, когда шел суд над Иосифом Бродским, - стремились зафиксировать «неблагонадежных».

Из близких гроб встречали Лев Гумилев, Зоя Борисовна Томашевская, Виталий Яковлевич Виленкин, Семен Давидович Цирель-Спринсон, Михаил Мейлах, Александр Кушнер, Иосиф Бродский... Муравьев рассказывал, что он запомнил «Бродского с красными глазами, всклокоченными волосами и полным отчаянием на лице [...] совершенно как фигура из гойевского каприччио “Отчаяние”».

Самолет подрулил близко к зданию аэровокзала, и встречавшим разрешили выйти на летное поле. Ассистент Арановича Л.Л.Кухолева вспоминала, как выплыл из трюма - из багажного отделения - страшный, болтающийся в воздухе ящик, а на нем было написано «Не кантовать»...

Ящик с гробом поставили в автобус. Найман заметил, как Лев Гумилев, не обращая внимания на окружающих, повторял: «Мама, мама…» Они не виделись несколько лет. Из «Записок» Лидии Чуковской, по воспоминаниям Герштейн и Томашевской мы знаем, как тяжело Ахматова переживала разрыв с сыном. За два месяца до смерти Ахматова сообщила Чуковской самую дорогую для себя новость: «Лева был у Нины [Ольшевской] и сказал: “Хочу к маме”». Но доброжелатели не пустили его к ней в больницу - полагали, что волнение от встречи повредит ее здоровью…

Автобус следовал через город к Никольскому собору. Там на вечер 9 марта была родственником Пуниных, Львом Евгеньевичем Аренсом, заказана панихида. Народу на панихиде было немного: телефоны Ленинградского отделения Союза писателей, чьи номера для справок сообщила еще 6 марта «Ленинградская правда», информации о церковной службе не давали. Но проведению панихиды тем не менее власти не препятствовали, считая ее частным делом родственников.

Ящик с гробом внесли в темный собор. Поставили рядом с другим, в правом притворе. Распечатали. Гроб открыли. На голове у Ахматовой - черная косынка из старинных кружев, подаренная ей в Оксфорде Соломеей Андрониковой - мандельштамовской «Соломинкой, Соломкой, Соломеей».

Лев Гумилев и Зоя Томашевская не отходили от гроба. Зоя Борисовна смотрела на лицо Ахматовой: «Совершеннейший Данте».

Приехали Ирина Николаевна Томашевская и Лидия Яковлевна Гинзбург, Екатерина Константиновна Лифшиц, Александр Горфункель… (Через двадцать семь лет, уезжая в 1993-м из России, Александр Горфункель передал музею Анны Ахматовой в Фонтанном Доме огарок той свечи, которую он держал тогда в церкви у гроба Ахматовой. Все эти годы она хранилась у него прикрепленной к иконе Иоанна Предтечи, северного письма Х VII века.)

Шел Великий пост, поэтому в церкви повторяли и повторяли молитву Ефрема Сирина. Священник читал проповедь, посвященную этой великопостной молитве, о грехе уныния.

По регламенту на следующий день, 10 марта, была запланирована гражданская панихида в ленинградском Доме писателей. Но этому официальному мероприятию предшествовало не предусмотренное регламентом отпевание, которое на утро в Никольском соборе заказал Лев Николаевич Гумилев, как глубоко верующий человек, видевший в этом свой христианский долг.

Несмотря на старательное выкорчевывание советской властью религиозного сознания в обществе, Ахматова никогда не отпадала от православия. Но она никогда и не демонстрировала свое неприятие советской действительности. Не принимала самую шкалу государственных ценностей, но была чужда и зреющему в обществе диссидентству. Дворянское воспитание, причастность мировой культуре, аристократизм ее духа - все это определяло и стиль ее бытового поведения. Она была выше того, чтобы замечать казенную убогость советских праздников, оспаривать процедуру советских выборов. При посторонних обычно холодно подчеркивала лояльность режиму. Конечно, за этим стоял и страх за себя и за близких. Она помогала маленькой Ане Каминской составлять, как положено, школьные сочинения о Сталине, не желая навязывать свою позицию еще незрелому человеку. Она не шла на провокации подобно той, что устроило в мае 1954 года ленинградское партийное руководство Союза писателей, организовав ее встречу с оксфордскими студентами. Им, далеким от советских реалий, остался непонятен эзоповский язык той интонации, с которой она ответила на их вопрос об ее отношении к постановлению 1946 года: «Оба документа - и речь товарища Жданова, и постановление Центрального Комитета партии - я считаю совершенно правильными». У русских эмигрантов в Англии в 1965-м вызвало недоумение то, что город свой она называла Ленинградом, а не Петербургом. Но ведь это был уже другой, не знакомый им, ее город - «город славы и беды».

И все-таки главным для нее была «тайная свобода» поэта.

Сын помог ей в ее смерти освободиться от навязанных ей рамок советского ритуализированного быта.

Утром 10 марта в Никольском соборе начинали готовиться к отпеванию, а Иосиф Бродский, Михаил Мейлах и Владимир Зыков, брат мужа Анны Каминской, отправились в Комарово. Зыков рассказывает:

«Ирина Николаевна Пунина попросила Бродского со мной и Мишей Мейлахом сначала в день похорон по дороге на кладбище заехать на улицу Зодчего Росси за каким-то еще разрешением на захоронение. Там была контора по благоустройству, кажется. Мы получили эту бумагу и отправились в Комарово. Нас в машине, кроме водителя, было трое. Мы сидели на заднем сиденье, в центре - я, слева - Бродский, справа - Мейлах. Иосиф всю дорогу молчал. Миша Мейлах попросил остановиться около хозяйственной лавки - купить свечи для того, чтобы потом, после похорон, на даче, в “будке”, зажечь их. Иосиф очень боялся опоздать на отпевание. Мы приехали на кладбище, могила еще не была выкопана. Стояли трое могильщиков. Эти ребята уже немножко выпили. Они сняли дерн и говорили: “Ну, место очень хорошее, дальше - песок, белуга”. Они так и говорили: “Будет белуга”. Это чисто русское кладбищенское выражение - белый песок так называли. А могильщики, ну прямо как у Шекспира. Иосиф достал при мне компас, обыкновенный, с трещиной на стекле, такой, знаете ли, геологический старый компас и сориентировал могилу по сторонам света, с тем чтобы правильно положить, по-христиански, на восток головой. После того, как сказал: “Копать вот так”, они и начали.

А мы сели в машину и помчались в город со страшной силой, потому что опаздывали».

В это время в Никольском соборе шло отпевание.

Зажжены были все паникадила, горели тысячи свечей. По церковной символике зажженные на отпевании свечи - это и напоминание о Воскресении, и свидетельство того, что умерший внес в сумрак нашего мира проблеск света.

Стрекот камер мешал высокой торжественности обряда: в соборе работали сотрудники студии кинохроники. Режиссер Аранович привел свою группу, у которой, по счастью, было необходимое оборудование, пленки, транспорт, выделенные для съемки другого, официально разрешенного, фильма.

Снимали «для истории». И даже Лев Гумилев, воспринимавший это как кощунственную суету, вынужден был смириться с происходящим. Понимание и мужество проявили и служители Никольского собора. Аранович позже говорил: «Нам никогда не разрешалось снимать в церквях, и священники знали это очень хорошо. И когда я пришел в Никольский собор и обратился к отцу Петру, который был в то время молодым священником, и объяснил ему, чье будет отпевание, то он сказал: “Я знаю”. Я сказал, что хотел бы снять отпевание. Он спросил: “У вас есть разрешение?” Я сказал, что у меня нет никакого разрешения. Он сказал: “Мы не хотим рисковать”. А я ему: “Я прошу вас, мы вместе ответим за это, но мы должны это снять”».

Но оказалось, что пленка сохранила для истории не только церковный обряд, но и общее высокое горестное противостояние генеральной линии поведения всех собравшихся.

Откуда ленинградцы узнали, что в Никольском соборе будет отпевание Ахматовой? И сегодня те, кто был там, не могут точно ответить на этот вопрос: «не знаю», «кто-то сказал», «слухи были». Но «слухи», «молва» за сутки облетели весь город, приведя в собор, по отдельным подсчетам, более пяти тысяч человек.

Собор не смог вместить пришедших проститься, запружен был сад.

Гроб с телом Ахматовой стоял уже не в притворе, а в центре церкви.

Она лежала в гробу как следует по православному обряду: на лбу - молитвенный поясок, на груди - иконка.

В соборе необычно много молодежи. Один из тогдашних молодых, Борис Ефимович Казанков, вспоминает о том, что тогда этот старинный церковный обряд не показался ему чуждым: «В сущности, это было ее завещание. Пришли на отпевание не только верующие. Я вглядывался в лица и читал на них не только скорбь. Здесь, под сводами кафедрального собора, я ощутил впервые в нашей и в моей жизни человеческое единение. Каждый понимал, что со смертью Ахматовой кончилась целая эпоха».

А ведь совсем недавно шли хрущевские антицерковные кампании. Никита Сергеевич обещал в 1980 году показать по телевизору «последнего попа». И вот люди, собравшиеся в храме на отпевании Ахматовой, верующие и неверующие, объединяются в молитве о жизни души в Вечности, о земной ее памяти, о своей немеркнущей любви к усопшей. Казалось бы, о какой общей молитве можно говорить, когда подавляющее большинство не знает никаких молитв, не может разобрать тех слов, что произносит священник, не понимает того, что поет хор. Но возникшая соборность делает каждого причастным доселе не известным им ценностям, отторгаемым советской действительностью: «Блажен путь, в которой ты идешь днесь, душа, ибо уготовалось тебе место упокоения…»

А ведь в церковной обрядности публичное отпевание вовсе не является обязательным: крепка вера в то, что со смертью христианина Господь выпускает из плена телесности на свободу его живую душу, что встреча этой души с Богом неизбежна. Отпевание нужно живым, чтобы не снять, но преодолеть скорбь в общей любви, в совместном прикосновении к тайне смерти, которая освещает особым светом продолжающуюся жизнь.

Подспудно власти, видимо, понимали - то, что сейчас происходит, естественно отворачивает людей от ценностей ложных.

Это событие, это состояние соборности фиксируют киноаппараты в руках у операторов группы Семена Арановича и у операторов - сотрудников КГБ.

(Во многих ленинградских домах после отпевания Ахматовой тиражированная ее фотография работы Борисова, опубликованная в сборнике «Бег времени», сменила фотопортрет Хемингуэя.)

Прошел слух, что возле собора - кагэбэшники. Режиссер А.Л.Лазарева рассказывала, что на паперти увидела свое начальство: «Тут был директор кинохроники Валерий Михайлович Соловцев и главный редактор. Тут же какие-то люди, весьма стереотипно они выглядели - сразу понятно - из какой организации. На моих глазах они выхватывали у наших операторов, Аркадия Рейзентула и Анатолия Шафрана, пленки, вероятно, тут же засвечивали их. А директор держал в руках блокнот и записывал всех сотрудников кинохроники, выходящих из собора».

(Тридцать лет спустя бывший оператор КГБ Поляков вспомнил: «Один из тех же писателей-доброхотов, который, по-видимому, и сообщил в органы о том, что группа Арановича собирается снимать в церкви, и который сейчас имеет большое имя, он был на приеме у Толстоногова. Нет, не у Толстоногова, а как его? У секретаря обкома… Толстикова. Вот, у Толстикова был он и сказал: “Ну в принципе, ну что для России Ахматова”. И студия кинохроники получила указание уничтожить - смыть все материалы, отснятые ими. По-моему, они успели напечатать контрольную копию, и куски этой контрольной копии, они все-таки остались».)

В начале третьего часа дня 10 марта автобус с гробом и сопровождающие двинулись от Никольского собора к улице Воинова, где в Доме писателей, в бывшем Шереметевском особняке, должна была проходить гражданская панихида.

Но тут стоит обратиться к воспоминаниям близкого знакомого Ахматовой, библиофила С.Д.Цирель-Спринсена о том, что происходило за три дня до этого:

«6 марта, к ночи, мне позвонила по телефону взволнованная Ирина Николаевна Пунина и сообщила, что ей только что позвонили из Союза писателей и сказали, что Союз не будет заказывать автобуса для перевозки гроба с телом Ахматовой из собора в Дом писателей. Это, как ей объяснили, Союзу неудобно.

Ирина Николаевна плохо себя чувствовала и просила меня взять на себя хлопоты, связанные с заказом автобуса.

На следующий день я поехал в контору похоронного обслуживания на Владимирском проспекте. В конторе за барьером сидела девушка-служащая. Я обратился к ней с просьбой дать автобус на 10 марта для перевозки гроба... В ответ на мою просьбу она заявила, что на 10 марта все автобусы уже распределены и свободных автобусов нет.

Тогда я ей сказал, что это для умершей писательницы Ахматовой и что 10 числа должна состояться в Доме писателей гражданская панихида. Но все это не произвело на нее ни малейшего впечатления. Было совершенно ясно, что фамилию Ахматовой девушка слышит впервые.

Что делать?!

Обескураженный, я отошел от барьера. Тут ко мне обратились трое простых молодых ребят, находившихся тут же в конторе и слышавших мой разговор с девушкой за барьером. Насколько я мог понять, это были рабочие с кладбища.

Кто умер? - спросили они.

Известная писательница Ахматова.

Ахматова умерла?! - воскликнул один из них. Он оставил меня, зашел за барьер и сказал девушке приказным тоном: “Выписывай автобус!”

Нет автобусов, - сердито ответила она.

Дура, это же Ахматова! Ты что, не понимаешь?!

После этого короткого и выразительного разговора девушка достала книгу бланков и уже без всякого возражения стала выписывать мне счет.

Я поблагодарил ребят и спросил их, знали ли они Ахматову и читали ли ее произведения? Нет, не читали, - ответили они, - но знаем, что есть такая писательница и что она много претерпела».

Копелев пытался догонять катафалк на такси, на Литейном машину остановил постовой милиционер - выезда на Воинова нет.

Гроб с телом устанавливают на втором этаже, в небольшом зале, который не может вместить и двухсот человек. Поэтому все примыкающие помещения и лестницы забиты людьми. Людская толпа и на улице вокруг Дома писателей.

Из воспоминаний Томашевской: «Толкотня и беспорядок. Войти невозможно. Закрывают двери. Мы (Лева, Надежда Яковлевна Мандельштам и я) остаемся на улице. Лева находит, что нам здесь самое место. Надежда Яковлевна негодует».

Елена Кумпан зажата толпой: страшно - ей через две недели родить. Появляется Бродский, окликает ее, осторожно протаскивает к двери и ставит в безопасное место. И тут же бросается за Львом Николаевичем.

Распорядительница Зуева пытается навести порядок. Наверное, это ее имел в виду Михаил Ардов, когда вспоминал: «Некую даму-распорядительницу упрекнули в том, что все устроено очень плохо. Та ничтоже сумняшеся отвечала:

В следующий раз организуем лучше.

Следующий раз будет через сто лет! - крикнули ей из толпы».

Откуда-то доносилась музыка: Борис Тищенко играл «Реквием», написанный на ахматовскую поэму, текст которой еще почти никому не был известен. (Карл Элиасберг, тот самый, кто стоял у дирижерского пульта, когда в блокадной филармонии исполнялась Седьмая симфония Шостаковича, предложил привести оркестр. Не разрешили.)

Запланированные выступающие произносили речи, некоторые - по бумажке. Почти ничего не было слышно. Как и положено по утвержденному ритуалу, сменялся «почетный караул».

Первым говорил Михаил Дудин, потом - Ольга Берггольц, Майя Борисова, академик Алексеев... Завершал митинг Николай Рыленков.

Потом началось прощание. Очередь двигалась медленно - люди на лестнице за несколько минут одолевали только одну ступеньку. Народ шел и шел. Цирель-Спринсон случайно слышал телефонный разговор кого-то из администрации, вызывающего милицию, чтобы перекрыть вход. Приехали милиционеры, протиснулись через толпу, а потом, сняв фуражки, стояли вместе со всеми…

В пять часов гроб наконец выносят к автобусу. Вместе с похоронным и еще двумя автобусами двинулось множество разных машин, частных и такси, взятых вскладчину. Многие из тех, кто не попал в Дом писателей, не дожидаясь окончания гражданской панихиды, отправились в Комарово электричкой.

Борис Казанков, помогавший грузить венки, ехал в автобусе стоя, прислушивался к разговорам людей, близко знавших Ахматову. Его неприятно поразило, что вспоминали совсем не то: «Преимущественно, быт, тяжелый и неустроенный, выясняли отношения между Ахматовой и ближайшими родственниками. Упрекали одних, хвалили других. Обидно. Совсем не то настроение, которое царило в соборе. Все слишком земное, даже, лучше сказать, заземленное».

Траурный кортеж возглавляют милицейские машины. Томашевская вспоминала: «Крутятся синие сигналы, воют сирены. Лев Николаевич удовлетворенно потирает руки: “И мама не без фельдъегеря”, - и просит шофера свернуть к Фонтанному Дому. “Фельдъегери” махнули дальше». Пушкинская традиция - так провожать поэта в последний путь.

Милиция возмущена изменением маршрута. По воспоминаниям Анны Генриховны Каминской, переговоры с представителями власти берет на себя Павел Николаевич Лукницкий, и путь к Фонтанному Дому свободен. Остановились у Шереметевского дворца. Кто-то, не понимая, насколько значим он был для Ахматовой, возмущается бессмысленной потерей времени.

Двинулись дальше. Заехали на улицу Ленина, последний ахматовский адрес, - забрать крест. Его 9-го числа привезли с Ленфильма, где Алексей Баталов, который в это время снимал «Трех толстяков», заказал его в бутафорских мастерских.

К семи часам 10 марта приехали в Комарово. Владимир Александрович Зыков рассказывал, что автобус вынужден был остановиться неподалеку от «будки» - хоть и весна, а везде сугробы. И дальше всю дорогу до кладбища люди шли, увязая в снегу. Гроб несли на руках. «Менялись. Я тоже нес. Но не помню, с кем. Вдоль дороги стояли люди и бросали на дорогу цветы. Не знаю, почему об этом никто не вспоминает…» Но все помнят, что медленно двигался, возвышаясь над головами, деревянный, некрашеный, восьмиконечный православный крест.

Подошли к вырытой могиле.

Томашевская: «Очень холодно и снежно. Все, что было на кладбище, почти не помню. Служил коротенькую панихиду Левин духовник из Гатчины. Речей тоже не помню. Только лица - Тарковский, Бродский, Рейн, Найман, Лукницкий, Копелев, Игорь Ершов, Миша Ардов...»

Бродский и Найман стояли молча. Рейн плакал. Олег Волков обратился к Копелеву: «Семья просит, чтобы вы говорили». Но вместо Копелева объявили Сергея Михалкова. Многие вспоминали, что он, стоя у могилы, чтобы согреться, «толкал соседей плечами, едва ли не хихикая. Достал из кармана бумагу с машинописным текстом и прочел нечто бесцветное, бездумное». Казенный официоз его выступления звучал в этой молчаливой толпе диссонансом.

Макогоненко сказал о том, с каким достоинством переносила Ахматова обиды и несправедливости. Арсений Тарковский говорил почти неслышно. Из воспоминаний Екатерины Лифшиц: «Наверное, он плакал, когда говорил, потому что потом, когда он оказался рядом со мною, он все еще плакал, не так, как плачут взрослые мужчины, а горькими слезами, с лицом, как у ребенка, искаженным гримасой плача».

То, что говорил Тарковский, хорошо расслышал Владимир Зыков: «Такой силы выступления, как у него, ни у кого не было. Он прочитал стихи. Вот эти, которые начинаются так: “По льду, по снегу, по жасмину...”».

По льду, по снегу, по жасмину,

На ладони снега белей

Унесла в свою домовину

Половину души, половину

Лучшей песни, спетой о ней...

Похвалам земным не доверясь,

Завершив свой земной полукруг,

Полупризнанная, как ересь,

Чрез морозный порог и через

Вихри света смотрит на юг.

Что же видят незримые взоры

Недоверчивых светлых глаз?

Расступающиеся створы

Верст и зим, иль костер, который

Принимает в объятья нас.

«Когда опускали гроб в могилу, - воспоминал Копелев, - возник спор, куда ставить крест, в головах или в ногах. Спорили все более шумно, ссылаясь на обычаи и церковные правила. Высоким голосом сердился Лев Николаевич».

Сложили на могилу цветы и венки. Самый большой - от Шостаковича.

И уже почти ночью была еще одна панихида - в «будке». Там висел траурный венок из еловых веток, без лент. Собрались самые близкие. Зажгли свечи. «Единственно, что я ясно помню, - рассказывал Владимир Зыков, - это то, что пытались мы разжечь костер, потому что она любила костер…»

Анна Ахматова. Северная звезда

…Ее называли "Северной звездой", хотя родилась она на Черном море. Она прожила долгую и очень насыщенную жизнь, в которой были войны, революции, потери и очень мало простого счастья. Ее знала вся Россия, но были времена, когда даже ее имя было запрещено упоминать. Великий поэт с русской душой и татарской фамилией - Анна Ахматова.

![]()

Натан Исаевич Альтман

Ольга Людвиговна Делла-Вос-Kardovskay

Та, кого потом вся Россия узнает под именем Анны Ахматовой, родилась 11(24) июня 1889 года в пригороде Одессы, Большом Фонтане. Ее отец, Андрей Антонович Горенко, был морским инженером, мать, Инна Эразмовна, посвятила себя детям, которых в семье было шесть: Андрей, Инна, Анна, Ия, Ирина (Рика) и Виктор. Рика умерла от туберкулеза, когда Ане было пять лет. Рика жила у тети, и ее смерть держали в тайне от остальных детей. Тем не менее Аня почувствовала, что случилось - и как она потом говорила, эта смерть пролегла тенью через все ее детство.

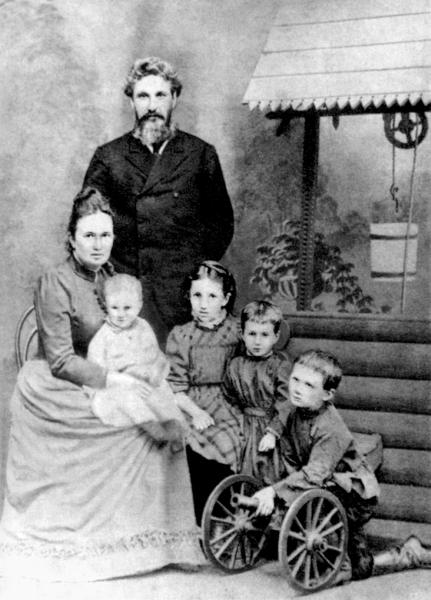

Семья Горенко. И. Э. Горенко, А.А. Горенко, Рика (на руках), Инна, Анна, Андрей. Около 1894 г

Когда Ане было одиннадцать месяцев, семья перебралась на север: сначала в Павловск, затем в Царское село. Но каждое лето неизменно проводили на берегу Черного моря. Аня прекрасно плавала - по словам ее брата, она плавала как птица.

Аня росла в атмосфере, довольно необычной для будущего поэта: в доме почти не было книг, кроме толстого тома Некрасова, который Ане разрешалось читать на каникулах. У матери вкус к поэзии был: она читала детям наизусть стихи Некрасова и Державина, их она знала множество. Но почему-то все были уверены в том, что Аня станет поэтессой - еще до того, как ею была написана первая стихотворная строчка.

Анна Горенко с младшим братом Виктором

Аня довольно рано начала говорить по-французски - научилась, наблюдая за занятиями старших детей. В десять лет поступила в гимназию в Царском селе. Через несколько месяцев Аня тяжело заболела: неделю пролежала в беспамятстве; думали, что она не выживет. Когда пришла в себя, она некоторое время оставалась глухой. Позднее один из врачей предположил, что эта была оспа - которая, однако, не оставила никаких видимых следов. След остался в душе: именно с тех пор Аня стала писать стихи.

Аня Горенко. 1900 г. Севастополь.

Ближайшей подругой Ани в Царском селе была Валерия Тюльпанова (в замужестве Срезневская), семья которой жила в том же доме, что и Горенко.

Валерия Сергеевна Срезневская (Тюльпанова).

В канун Рождества 1903 года Аня и Валя они встретили знакомых Сергея, брата Вали - Митей и Колей Гумилевыми, у которых была общая с Сергеем учительница музыки. Гумилевы проводили девочек домой, и если на Валю и Аню эта встреча не произвела никакого впечатления, то для Николая Гумилева в этот день началось его самое первое - и самое страстное, глубокое и долгое чувство. Он влюбился в Аню с первого взгляда.

Анна Горенко - гимназистка. 1904 г. Царское Село.

Аня Горенко с классом гимназии 1904-1905 гг. (вторая слева во втором ряду). Фото из семейного архива Е.Халезовой (Москва).

Она поразила его не только своей неординарной внешностью - а Аня была красива очень необычной, таинственной, завораживающей красотой, сразу привлекающей к себе внимание: высокая, стройная, с длинными густыми черными волосами, прекрасными белыми руками, с лучистыми серыми глазами на практически белом лице, ее профиль напоминал античные камеи. Аня ошеломила его и полной непохожестью на все, окружавшее их в Царском селе. Целых десять лет она занимала главное место и в жизни Гумилева, и в его творчестве.

Н. Гумилев 1906 г. (пропуск в Царское Село). Фото из коллекции Публичной библиотеки Нью-Йорка.

Коля Гумилев, всего на три года старше Ани, уже тогда осознавал себя поэтом, был горячим поклонником французских символистов. Он скрывал неуверенность в себе за высокомерностью, внешнюю некрасивость пытался компенсировать загадочностью, не любил ни в чем никому уступать. Гумилев самоутверждался, сознательно выстраивая свою жизнь по определенному образцу, и роковая, неразделенная любовь к необыкновенной, неприступной красавице была одним из необходимых атрибутов избранного им жизненного сценария.

Он забрасывал Аню стихами, пытался поразить ее воображение различными эффектными безумствами - например, в ее день рождения принес ей букет из цветов, сорванных под окнами императорского дворца. На Пасху 1905 года он пытался покончить с собой - и Аня была так этим потрясена и напугана, что перестала с ним встречаться.

Анна Горенко

В том же году расстались родители Ани. Отец, выйдя в отставку, поселился в Петербурге, а мать с детьми уехала в Евпаторию. Ане пришлось срочно готовиться к поступлению в последний класс гимназии - из-за переездов она сильно отстала. Занятия скрашивались тем, что между нею и репетитором вспыхнул роман - первый в ее жизни, страстный, трагический - как только обо всем стало известно, учителя тут же рассчитали, - и далеко не последний.

Инна Эразмовна Горенко (ур. Стогова)

Весной 1906 года Аня поступила в Киевскую гимназию. На лето она вернулась в Евпаторию, где к ней заехал - по пути в Париж, - Гумилев. Они помирились, и переписывались всю зиму, пока Аня училась в Киеве.

Анна Ахматова 1906 г

В Париже Гумилев принимал участие в издании небольшого литературного альманаха "Сириус", где опубликовал одно стихотворение Ани.

Ее отец, узнав о поэтических опытах дочери, просил не срамить его имени. "Не надо мне твоего имени", - ответила она и взяла себе фамилию своей прабабушки, Прасковьи Федосеевны, чей род восходил к татарскому хану Ахмату. Так в русской литературе появилось имя Анны Ахматовой.

Себербякова Портрет А.А.Ахматовой.

Гумилев постоянно приезжал из Парижа навестить ее, а летом, когда Аня вместе с матерью жили в Севастополе, поселился в соседнем доме, чтоб быть ближе к ним.

Вернувшийся в Париж Гумилев сначала отправляется в Нормандию - даже был арестован за бродяжничество, а в декабре снова пытается покончить с собой. Спустя сутки его нашли без сознания в Булонском лесу…

Никола́й Степа́нович Гумилёв

Осенью 1907 года Анна поступила на юридический факультет Высших женских курсов в Киеве - ее привлекали история права и латынь. В апреле следующего года Гумилев, заехав в Киев по пути из Парижа, вновь безуспешно делает ей предложение. Следующая встреча была летом 1908 года, когда Аня приехала в Царское Село, а затем - когда Гумилев, по дороге в Египет, останавливался в Киеве. В Каире, в саду Эзбекие, он предпринял еще одну, последнюю, попытку самоубийства. После этого случая мысль о самоубийстве стала ему ненавистна.

Николай Гумилёв. , М. В. Фармаковский (1873-1946)

В мае 1909 года Гумилев приехал к Ане в Люстдорф, где она тогда жила, ухаживая за больной матерью, и снова получил отказ. Но в ноябре она вдруг - неожиданно - уступила его уговорам. Они встретились в Киеве на артистическом вечере "Остров искусств". До конца вечера Гумилев не отходил от Ани ни на шаг - и она наконец согласилась стать его женой.

Николай Гумилев,Olga Lyudvigovna Della-Vos-Kardovskaya, 1909 г

Они обвенчались 25 апреля 1910 года в Никольской слободке под Киевом. Родственники Ахматовой считали брак заведомо обреченным на неудачу - и никто из них не пришел на венчание, что глубоко ее оскорбило.

Церковь в Никольской слободе под Киевом, где венчались Н. Гумилёв и А. Горенко.

Семья Горенко. 1909 г.

Слева направо: Анна, Андрей(брат), Инна Эразмовна (мать), Виктор (брат), Ия (сестра).

После свадьбы Гумилевы уехали в Париж. Здесь она знакомится с Амедео Модильяни - тогда никому не известным художником, который делает множество ее портретов. Сохранился из них только один - остальные погибли в блокаду. Между ними даже завязывается что-то похожее на роман - но как вспоминает сама Ахматова, у них было слишком мало времени, чтобы могло произойти что-нибудь серьезное.

Portrait of Modigliani

Ахматова и Модильяни. У неоконченного портрета,Наталия Третьякова

В конце июня 1910 года Гумилевы, вернувшись в Россию, поселились в Царском Селе. Гумилев представил Анну своим друзьям-поэтам. Как вспоминает один из них, когда стало известно о женитьбе Гумилева, никто поначалу не знал, кто невеста. Потом выяснили: обыкновенная женщина… То есть - не негритянка, не арабка, даже не француженка, как можно было бы ожидать, зная экзотические пристрастия Гумилева. Познакомившись с Анной, поняли - необыкновенная…

Анна Ахматова. 1910-е гг.

Сколь ни сильны были чувства, сколь ни упорны были ухаживания, но вскоре после свадьбы Гумилев стал тяготиться семейными узами. 25 сентября он вновь отправляется в Абиссинию. Ахматова, предоставленная сама себе, с головой ушла в поэзию. Когда Гумилев в конце марта 1911 года вернулся в Россию, он спросил у жены, встречавшей его на вокзале: "Писала?" та кивнула. "Тогда читай!" - и Аня показала ему написанное. Он сказал: "Хорошо". И с этого времени стал относиться к ее творчеству с большим уважением.

Н.С.Гумилёв. Портрет работы М.Фармаковского

Весной 1911 года Гумилевы снова едут в Париж, затем проводят лето в имении матери Гумилева Слепнево, под Бежецком в Тверской губернии.

Усадебный дом Гумилевых в Слепневе

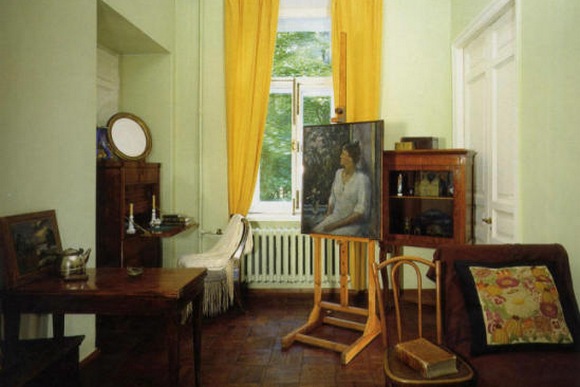

Мемориальная ахматовская комната в слепневском доме, открытая в июне 1987 года. (Перевезен в село Градищи в 1935 г.)

1911 год. А.Ахматова (вторая справа) в Слепневе.

Осенью, когда супруги вернулись в Царское Село, Гумилев с товарищами решили организовать объединение молодых поэтов, назвав его "Цех поэтов". Вскоре Гумилев на основе Цеха основал движение акмеизма, противопоставляемого символизму. Последователей акмеизма было шестеро: Гумилев, Осип Мандельштам, Сергей Городецкий, Анна Ахматова, Михаил Зенкевич и Владимир Нарбут.

Гумилев и Ахматова в 1913 г. на литературном вечере (в верхнем ряду 4-й и 5-я слева)

(Из архива О. Э. Кестнер, предоставлен К. Финкельштейном, США)

Термин "акмеизм" происходит от греческого "акмэ" - вершина, высшая степень совершенства. Но многие отмечали созвучие названия нового течения с фамилией Ахматовой.

Ахматова и Гумилев в Царском Селе

Весной 1912 года выходит первый сборник Ахматовой "Вечер", тиражом всего 300 экземпляров. Критика встретила его очень благожелательно. Многие стихотворения этого сборника были написаны во время путешествия Гумилева по Африке. Молодая поэтесса стала очень известна. Слава буквально обрушилась на нее. Ей пытались подражать - появилось множество поэтесс, пишущих стихи "под Ахматову" - их стали называть "подахматовки".

Анна Ахматова с подругой в Италии 1912 г

За короткое время Ахматова из простой, взбалмошной, смешливой девушки стала той величественной, горделивой, царственной Ахматовой, которая запомнилась всем, кто ее знал. А после того, как в журналах стали публиковаться ее портреты - а рисовали ее много, и многие, - начали подражать и ее внешнему виду: знаменитая челка и "ложноклассическая" шаль появились у каждой второй.

C.А. Сорин. 1914

Весной 1912 года, когда Гумилевы едут в путешествие по Италии и Швейцарии, Анна уже была беременна. Лето она проводит с матерью, а Гумилев - в Слепневе.

Сын Ахматовой и Гумилева Лев родился 1 октября 1912 года. Почти сразу же его забрала к себе мать Николая, Анна Ивановна, - и Аня не слишком сопротивлялась. В итоге, Лева почти шестнадцать лет прожил с бабушкой, видя родителей лишь изредка…

Н.С.Гумилев, Лев Гумилев, А.А.Ахматова. Царское Село.

Лев Гумилев с матерью Анной Ахматовой и бабушкой

Уже через несколько месяцев после рождения сына, в начале весны 1913 года, Гумилев отправился в свое последнее путешествие по Африке - в качестве начальника экспедиции, организованной Академии наук.

В его отсутствие Анна ведет активную светскую жизнь. Признанная красавица, обожаемый поэт, она буквально купается в славе. Ее рисуют художники, ей посвящают стихи собратья по поэтическому цеху, одолевают поклонники…

В начале 1914 года выходит второй сборник Ахматовой "Четки". Хотя критика приняла его несколько прохладно - Ахматовой ставили в вину то, что она повторяется, - сборник имел оглушительный успех. Даже несмотря на военное время, его четыре раза переиздавали.

Ахматову повсеместно признали одним из крупнейших поэтов того времени. Ее постоянно окружали толпы воздыхателей. Гумилев даже говорил ей: "Аня, больше пяти неприлично!". Ей поклонялись и за талант, и за ум, и за красоту.

Анна Ахматова / Татьяна Красовская / рисунок

Она дружила с Блоком, роман с которым ей упорно приписывали (основанием для этого послужил обмен стихами, которые были опубликованы), с Мандельштамом (который был не только один из ее ближайших друзей, но в те годы пытался за нею ухаживать - правда, безуспешно), Пастернаком (по ее словам, Пастернак семь раз делал ей предложение, хотя и не был по-настоящему влюблен).

![]()

Alexander Blok Осип Мандельштам

Бори́с Леони́дович Пастерна́к

Одним из самых близких ей людей тогда был Николай Недоброво, написавший в 1915 году статью о ее творчестве, которую сама Ахматова считала лучшей из того, что было написано о ней за всю ее жизнь. Недоброво был отчаянно влюблен в Ахматову.

В 1914 году Недоброво познакомил Ахматову со своим лучшим другом, поэтом и художником Борисом Анрепом. Анреп, живший и учившийся в Европе, вернулся на родину, чтобы участвовать в войне. Между ними начался бурный роман, и вскоре Борис вытеснил Недоброво и из ее сердца, и из ее стихов. Недоброво очень тяжело пережил это и навсегда разошелся с Анрепом. Хотя встречаться Анне и Борису удавалось нечасто, эта любовь была одной из сильнейших в жизни Ахматовой. Перед окончательной отправкой на фронт Борис подарил ей престольный крест, найденный им в разрушенной церкви в Галиции.

Анреп Борис Васильевич (Борис фон Анреп)

Уехал на фронт и Гумилев. Весной 1915 ода он был ранен, и Ахматова постоянно навещала его в госпитале. Лето она, как обычно, провела в Слепневе - там была написала большая часть стихов для следующего сборника. В августе умер ее отец. К этому времени она уже сама была тяжело больна - туберкулез.

Врачи посоветовали ей немедленно уехать на юг. Она некоторое время живет в Севастополе, навещает в Бахчисарае Недоброво - как оказалось, это была их последняя встреча; в 1919 году он умер. В декабре врачи разрешили Ахматовой вернуться в Петербург, где она снова продолжает встречаться с Анрепом. Встречи были редки, но тем сильнее ждала их влюбленная Анна.

В 1916 году Борис уехал в Англию - собирался на полтора месяца, остался на полтора года. Перед отъездом он навестил Недоброво с женой, у которых тогда была Ахматова. Они простились, и он уехал. На прощание они обменялись кольцами. Вернулся он накануне Февральской революции. Через месяц Борис, с риском для жизни, под пулями, перешел по льду Неву - чтобы сказать Анне, что он навсегда уезжает в Англию.

За последующие годы она получила от него лишь несколько писем. В Англии Анреп стал известен как художник-мозаичист. На одной из своих мозаик он изобразил Анну - ее он выбрал моделью для фигуры сострадания. В следующий раз - и в последний - они увиделись только в 1965 году, в Париже.

![]()

Святая Анна. Муллингар, Ирландия

Борису Анрепу посвящено большинство стихотворений из сборника "Белая стая", вышедшего в 1917 году.

Тем временем Гумилев, хотя и находится на действующем на фронте - за доблесть он был награжден Георгиевским крестом, - ведет активную литературную жизнь. Он много публикуется, постоянно выступает с критическими статьями. Летом 17-го он оказался в Лондоне, а затем в Париже. В Россию Гумилев вернулся в апреле 1918 года.

На следующий день Ахматова попросила его о разводе, сказав, что выходит замуж за Владимира Шилейко.

Влади́мир Казими́рович Шиле́йко

Владимир Казимирович Шилейко был известным ученым-ассирологом, а так же поэтом. То, что Ахматова выйдет за этого некрасивого, совершенно неприспособленного к жизни, безумно ревнивого человека, стало полной неожиданностью для всех, кто ее знал. Как она потом говорила, ее привлекла возможность быть полезной великому человеку, а так же то, что с Шилейко не будет того соперничества, которое было у нее с Гумилевым. Ахматова, переехав к нему в Фонтанный дом, полностью подчинила себя его воле: часами писала под его диктовку его переводы ассирийских текстов, готовила для него, колола дрова, делала для него переводы. Он держал ее буквально под замком, не разрешая никуда выходить, заставлял сжигать нераспечатанными все полученные письма, не давал писать стихов.

Анна Андреевна Ахматова.

Помог ей ее друг, композитор Артур Лурье, с которым она подружилась еще в 1914 году. Под его руководством Шилейко, как бы для лечения ишиаса, увезли в больницу, где продержали месяц. За это время Ахматова поступила на службу в библиотеку Агрономического института - там давали дрова и казенную квартиру. Когда Шилейко выпустили из больницы, Ахматова предложила ему переехать к ней. Там хозяйкой была уже сама Ахматова, и Шилейко поутих. Окончательно они расстались летом 1921 года.

Тогда обнаружилось одно забавное обстоятельство: когда Ахматова переселилась к нему, Шилейко обещал сам оформить их брак - благо, тогда надо было всего лишь сделать запись в домовой книге. А когда они разводились, Лурье по просьбе Ахматовой пошел в домком, чтобы аннулировать запись - и выяснилось, что ее никогда не было.

Многие годы спустя она, смеясь, объясняла причины этого нелепого союза: "Это все Гумилев и Лозинский, твердили в один голос - ассиролог, египтянин! Ну я и согласилась".

От Шилейко Ахматова переехала к своей давней подруге, танцовщице Ольге Глебовой-Судейкиной - бывшей жене художника Сергея Судейкина, одного из основателей известной "Бродячей собаки", звездой которого была красавица Ольга. Лурье, которому Ахматова дала отставку за ветреность, сошелся с Ольгой, и вскоре они уехали в Париж.

Анна Ахматова и Ольга Глебова-Судейкина

В августе 1921 года умер Александр Блок На его похоронах Ахматова узнала страшную весть - по так называемому Таганцевскому делу арестован Гумилев. Через две недели его расстреляли. Его виной было лишь то, что он знал о готовящемся заговоре, но не донес.

В том же августе в Греции покончил с собой брат Анны - Андрей Горенко.

Андрей Горенко (старший брат Ахматовой)

Впечатления от этих смертей вылились у Ахматовой в сборник стихотворений "Подорожник", который затем, дополненный, стал называться "Anno Domini MCMXXI".

После этого сборника Ахматова не выпускала сборников долгие годы, только отдельные стихотворения. Новый режим не жаловал ее творчество - за интимность, аполитичность и "дворянские корни". Даже мнение Александры Коллонтай - в одной из своих статей она сказала, что поэзия Ахматовой привлекательна для молодых работниц тем, что правдиво изображает, как плохо мужчина обращается с женщиной, - не спасло Ахматову от критической травли. Череда статей заклеймила поэзию Ахматовой как вредную, поскольку она ничего не пишет о труде, коллективе и борьбе за светлое будущее.

В это время она осталась практически одна - все ее друзья или погибли, или эмигрировали. Сама же Ахматова эмиграцию считала совершенно для себя неприемлемой.

Печататься становилось все труднее и труднее. В 1925 году на ее имя был наложен неофициальный запрет. Ее не печатали 15 лет.

Ранней весной 1925 года у Ахматовой опять обострение туберкулеза.

![]()

Л.Н. Гумилев и А.А. Ахматова в Мраморном дворце (1926г.)

Когда она лежала в санатории в Царском Селе - вместе с женой Мандельштама Надеждой Яковлевной, - ее постоянно навещал Николай Николаевич Пунин, историк и искусствовед. Примерно через год Ахматова согласилась переехать к нему в Фонтанный дом.

"Фонтанный дом"

Пунин был очень красив - все говорили, что он похож на молодого Тютчева. Он работал в Эрмитаже, занимался современной графикой. Ахматову он очень любил - хотя и очень по-своему.

Анна Ахматова и Н.Н.Пунин. Ленинград. Фонтанный Дом. 1927. Фото П.Лукницкого

Официально Пунин оставался женат. Он жил в одной квартире со своей бывшей женой Анной Аренс и их дочерью Ириной. Хотя у Пунина и Ахматовой была отдельная комната, обедали все вместе, а когда Аренс уходила на службу, Ахматова присматривала за Ириной. Ситуация была крайне напряженной.

Анна Ахматова Анна Ахматова в позе "сфинкса" Анна Ахматова

Не имея возможности печатать стихи, Ахматова углубилась в научную работу. Она занялась исследованием Пушкина, заинтересовалась архитектурой и историей Петербурга. Много помогала Пунину в его исследованиях, переводя ему французские, английские и итальянские научные труды. Летом 1928 года к Ахматовой переехал ее сын Лева, которому к тому времени было уже 16 лет. Обстоятельства смерти его отца препятствовали продолжению его учебы. Его с трудом удалось пристроить в школу, где директором был брат Николая Пунина Александр. Потом Лев поступил на исторический факультет Ленинградского университета.

Лев Николаевич Гумилев

В 1930 году Ахматова попыталась уйти от Пунина, но тот сумел убедить ее остаться, угрожая самоубийством. Ахматова осталась жить в

Фонтанном доме, лишь ненадолго покидая его.

К этому времени крайняя бедность быта и одежды Ахматовой уже так бросались в глаза, что не могли оставаться незамеченными. Многие находили в этом особую элегантность Ахматовой. В любую погоду она носила старую фетровую шляпу и легкое пальто. Лишь когда умерла одна из ее старых подруг, Ахматова облачилась в завещанную ей покойной старую шубу и не снимала ее до самой войны. Очень худая, все с той же знаменитой челкой, она умела произвести впечатление, как бы бедны ни были ее одежды, и ходила по дому в ярко-красной пижаме во времена, когда еще не привыкли видеть женщину в брюках.

Все знавшие ее отмечали ее неприспособленность к быту. Она не умела готовить, никогда не убирала за собой. Деньги, вещи, даже подарки от друзей никогда у нее не задерживались - практически сразу же она раздавала все тем, кто, по ее мнению, нуждался в них больше. Сама она многие годы обходилась самым минимумом - но даже в нищете она оставалась королевой.

Ю.Анненков. 1921-3

В 1934 году арестовали Осипа Мандельштама - Ахматова в этот момент была у него в гостях. А через год, после убийства Кирова, были арестованы Лев Гумилев и Николай Пунин. Ахматова бросилась в Москву хлопотать, ей удалось передать в Кремль письмо. Вскоре тех освободили, но это было только начало.

Пунин стал явно тяготиться браком с Ахматовой, который теперь, как оказалось, был еще и опасен для него. Он всячески демонстрировал ей свою неверность, говорил, что ему с нею скучно - и все же не давал уйти. К тому же, уходить было некуда - своего дома у Ахматовой не было…

Лето 1936 в усадьбе Шервинских.Посредине А.Д.Шервинский,правее А.А.Ахматова и С.В.Шервинский

В марте 1938 года был вновь арестован Лев Гумилев, и на сей раз он просидел семнадцать месяцев под следствием и был приговорен к смерти. Но в это время его судьи сами были репрессированы, и его приговор заменили на ссылку.

В ноябре этого же года Ахматовой наконец удалось порвать с Пуниным - но Ахматова лишь переехала в другую комнату той же квартиры. Она жила в крайней нищете, обходясь часто лишь чаем и черным хлебом. Каждый день выстаивала бесконечные очереди, чтобы передать сыну передачу. Именно тогда, в очереди, она начала писать цикл "Реквием". Стихи цикла очень долго не записывались - они держались в памяти самой Ахматовой и нескольких ее ближайших друзей.

Анна Ахматова,Петров-Водкин

Совершенно неожиданно в 1940 году Ахматовой разрешили печататься. Сначала вышло несколько отдельных стихов, затем позволил выпустить целый сборник "Из шести книг", в который, правда, в основном вошли избранные стихи из предыдущих сборников. Тем не менее книга вызвала ажиотаж: ее смели с прилавков на несколько часов, за право ее прочесть люди дрались

Однако уже через несколько месяцев издание книги сочли ошибкой, ее стали изымать из библиотек.

Анна Ахматова в Фонтанном Доме. 1940

Когда началась война, Ахматова почувствовала новый прилив сил. В сентябре, во время тяжелейших бомбежек, она выступает по радио с обращением к женщинам Ленинграда. Вместе со всеми она дежурит на крышах, роет окопы вокруг города. В конце сентября ее по решению горкома партии самолетом эвакуируют из Ленинграда - по иронии судьбы, теперь ее признали достаточно важной персоной, чтобы спасти… Через Москву, Казань и Чистополь Ахматова оказалась в Ташкенте.

А.А. Осьмеркин. 1939-1940

В Ташкенте она поселилась вместе с Надеждой Мандельштам, постоянно общалась с Лидией Корнеевной Чуковской, подружилась с жившей неподалеку Фаиной Раневской - эту дружбу они пронесли через всю жизнь. Почти все ташкентские стихи были о Ленинграде - Ахматова очень волновалась за свой город, за всех, кто остался там. Особенно тяжело ей было без своего друга, Владимира Георгиевича Гаршина.

Гаршин, Владимир Георгиевич

После расставания с Пуниным он стал играть большую роль в жизни Ахматовой. По профессии врач-патологоанатом, Гаршин очень заботился о ее здоровье, которым Ахматова, по его словам, преступно пренебрегала. Гаршин тоже был женат, его жена, тяжело больная женщина, требовала его постоянного внимания. Но он был очень интеллигентный, образованный, интереснейший собеседник, и Ахматова очень привязалась к нему. В Ташкенте она получила от Гаршина письмо о смерти его жены. В другом письме Гаршин попросил ее выйти за него замуж, и она приняла его предложение. Согласилась даже взять его фамилию.