Кто стал правой рукой короля тортов

«Я надела узкую юбку, // Чтоб казаться ещё стройней» . Анна Андреевна Ахматова, воплощение духа Серебряного Века, написала эти строки 1 января 1913 года в стихотворении «Все мы бражники здесь, блудницы». Стиль Ахматовой, в поэзии и в жизни, насквозь петербургский и мерный, и неслучайно известный «метроном» Иосиф Бродский («Я родился и вырос в балтийских болотах подле…» - та-та-та-та-та) считается её литературным сыном.

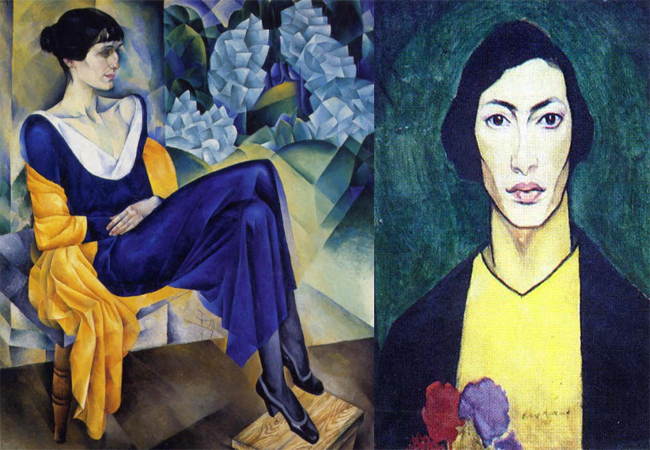

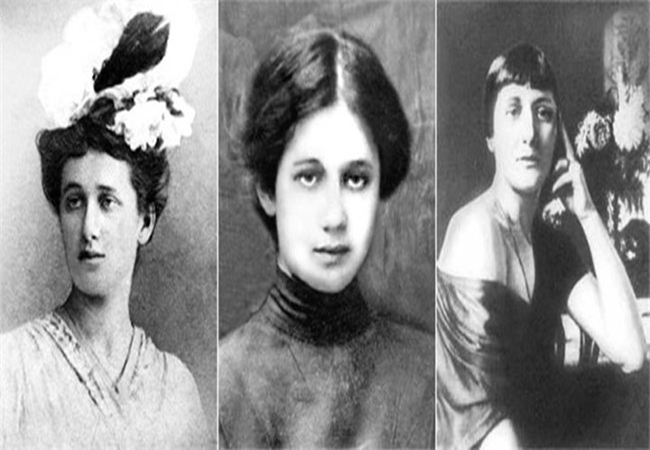

Ахматовой, «гитаной», восхищались Амедео Модильяни, Натан Альтман, Юрий Анненков, Петров-Водкин. И это я назвала только четырёх известнейших художников - а ведь поклонниками и по совместительству супругами Ахматовой были ещё поэты (Николай Гумилёв), искусствоведы (Николай Пунин). Облик Ахматовой, испанский, египетский, гранитный - такой же строгий, прекрасный и величавый, как набережные Невы («Над Невою темноводной, // Под улыбкою холодной // Императора Петра» ), обладал магнетическим воздействием. Если бы российский синематограф был лет на десять старше, то есть популярнее в годы молодости поэта, наверняка, Ахматова могла бы стать звездой экрана, сниматься или даже снимать - почему бы и нет, сослагательное наклонение многое позволяет. Впрочем, с кино Ахматова все-таки переплелась - помимо нескольких недурственных фильмов о самом поэте («Луна в зените»), скажем, что в сороковые годы в эвакуации в Ташкенте Ахматова подружилась с блистательной Фаиной Раневской.

«Богиня десятых годов». «Ахматовский» стиль.

Натан Альтаман написал лучший, по моему мнению, портрет Ахматовой в 1914 году, и там она предстаёт Хозяйкой Медной горы, Королевой заснеженных набережных: «…Как в зеркало, глядела я тревожно // На серый холст, и с каждою неделей // Всё горше и страннее было сходство // Моё с моим изображеньем новым…» . Здесь - классический образ поэта - «греческая» причёска, скульптурный профиль богини, длинные одежды и неизменная шаль, которую, по утверждению самой Ахматовой Александр Блок выдумал или предсказал: ««Красота страшна» - // Вам скажут, - // Вы накинете лениво // Шаль испанскую на плечи…» . Шаль жене подарит (позже или раньше, но русскую, а не испанскую) Николай Гумилёв, и образ царственной дамы с покрывалами будет сложен.

Сама Ахматова в быту относилась к вещам очень просто, если не небрежно, дарила их друзьям, но в юности и она, и Гумилёв принадлежали к акмеизму - поэтическому течению, выточившему предметность стиха. Поэтому у Ахматовой мы найдём множество, по выражению Марины Цветаевой, «земных примет»: «Я на правую руку надела // Перчатку с левой руки»; «Сжала руки под темной вуалью...» . О «личных вещах», по наблюдениям учёных-литературоведов, Ахматова пишет мало, и всё это были дорогие сердцу те же «приметы» близких людей: гребень от Гумилёва, японский веер от Пунина. Их она хранила, видимо, как «свидетелей» былого счастья, ещё «проводящих тепло» любви, а «перебои сердца» - главенствуют в лирике Ахматовой, как и в синематографе Ренаты Литвиновой. Безусловно, подобное сравнение проистекает из личной заинтересованности автора, но вторят другу две Богини - «Я влюбляюсь необратимо» (Литвинова, «Последняя Сказка Риты») - «Ты угадал: моя любовь такая, // Что даже ты не мог ее убить» (Ахматова, «А ты теперь тяжелый и унылый…», 1917).

«Ахматовские» места в Петербурге.

Где бы ни была Анна Ахматова, она всегда желала возвратиться туда «Где статуи помнят меня молодой, // А я их под невскою помню водой» . «Ахматовских» мест в Петербурге много, и я назову только главные из них.В первую голову, это, конечно, Фонтанный Дом (набережная Фонтанки, 34, вход со стороны Литейного, 53), где ныне располагается большой литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой. Здесь поэт прожила тридцать лет своей жизни, а сад Фонтанного Дома, по её мнению - есть магический сад, с непременными призраками петербургской истории. Помимо экспозиции, посвящённой самой Ахматовой, её мужу Николаю Пунину и сыну Льву Гумилёву, пострадавших, как известно, в годы репрессий, в музее действует кабинет Иосифа Бродского, проходят выставки современных художников и поэтические чтения, а в тот самом саду проходят концерты классической музыки для маленьких детей. Музей открыт к столетию поэта, в 1989 году.

В Кировском районе находится Музей «Анна Ахматова. Серебряный век» (ул. Автовская, 14), созданный группой энтузиастов еще более тридцати лет назад, первоначально - в здании ПТУ-84. Здесь можно окунуться в атмосферу эпохи, посмотреть материалы, посвящённые, в частности, знаменитому литературно-артистическому кабаре «Бродячая собака», где Ахматова часто бывала. Поэт-футурист Бенедикт Лившиц написал об этих её посещениях так: «Затянутая в чёрный шёлк, с крупным овалом камеи у пояса, вплывала Ахматова» . Именно «Собаке» и посвящено знаменитое «Все мы бражники здесь, блудницы».

Царское Село - место, где по выражению поэта, «…столько лир повешено на ветки…» и город её детства. Сама она писала, что её первые воспоминания отсюда - парки, выгон, «пёстрые лошадки», о «городе муз, роднившем поэта с Пушкиным (что Ахматова с удовольствием подчёркивала) было написано много чудесных стихов. Здесь будущий поэт училась в Мариинской Женской гимназии (ныне - Царскосельская гимназия искусств имени Ахматовой, ул. Леонтьевская, д.17), но «школу» не любила. Лидией Чуковской записан рассказ о том, как юная Ахматова принесла в класс «Стихи о Прекрасной Даме» Блока, а первая ученица сказала: «И ты, Горенко, можешь всю эту ерунду прочесть до конца!». Неподалёку от гимназии («В ремешках пенал и книги были, // Возвращалась я домой из школы» ) Аня Горенко познакомилась с Колей Гумилёвым, учеником Императорской Николаевской Царскосельской гимназии. В 1910 году они обвенчались (в Киеве) и поселились в Царском, у матери Гумилёва, на улице Малой, напротив Николаевской гимназии. Этот дом не сохранился и ныне это участок дома № 57 по той же Малой. Это совсем недалеко от Царскосельского Екатерининского парка, где «Смуглый отрок бродил по аллеям, // У озерных грустил берегов…» .

Узкий, нерусский стан -

Над фолиантами.

Шаль из турецких стран

Пала, как мантия.

<…>

В утренний сонный час,

- Кажется, четверть пятого, -

Я полюбила Вас,

Анна Ахматова.

Марина Цветаева, 1915.