Сколько мужей было у ахматовой. Жизнь и смерть анны ахматовой

28 апреля 2015, 14:36Детство

♦ Ахматова Анна Андреевна (настоящая фамилия - Горенко) родилась в семье морского инженера, капитана 2-го ранга в отставке на ст. Большой Фонтан под Одессой. Мать, Инна Эразмовна, посвятила себя детям, которых в семье было шесть: Андрей, Инна, Анна, Ия, Ирина (Рика) и Виктор. Рика умерла от туберкулеза, когда Ане было пять лет. Рика жила у тети, и ее смерть держали в тайне от остальных детей. Тем не менее Аня почувствовала, что случилось – и как она потом говорила, эта смерть пролегла тенью через все ее детство.

♦ Своими учителями Ахматова считала поэтов И.Анненского и А.С.Пушкина. С детства Анна стремилась быть верной высокой пушкинской традиции. Она видела мистический смысл в одной своей детской находке: гуляя с няней по аллее благоуханного, утопавшего в зелени Царского Села, она увидела в траве булавку в виде лиры. Маленькая Аня была уверена: эту булавку обронил бродивший по этим аллеям около века назад Александр Сергеевич. Пушкин и Ахматова - тема отдельная. Однажды, году этак в сороковом, Пушкин приснился ее подруге Фаине Раневской. Раневская позвонила Ахматовой. Анна, побледнев от волнения, коротко выдохнула: «Немедленно еду, - и добавила с завистью: - Какая вы счастливая! Мне Он никогда не снился».

Ахматова не скрывала, что терпеть не может Наталью Гончарову; похоже, она ревновала. При разговоре о Пушкине Анна Андреевна становилась воздушной, неземной. У ее друзей и поклонников, которыми эта одинокая женщина всегда была окружена, сложилось впечатление, что любила она только Александра Сергеевича и никого больше.

♦ Анна росла в атмосфере, довольно необычной для будущего поэта: в доме почти не было книг, кроме толстого тома Некрасова, который Анне разрешалось читать на каникулах. У матери вкус к поэзии был: она читала детям наизусть стихи Некрасова и Державина, их она знала множество. Но почему-то все были уверены в том, что Анна станет поэтессой – еще до того, как ею была написана первая стихотворная строчка.

♦ Анна довольно рано начала говорить по-французски – научилась, наблюдая за занятиями старших детей. В десять лет поступила в гимназию в Царском Селе.

♦ Через несколько месяцев девочка тяжело заболела: неделю пролежала в беспамятстве; думали, что она не выживет. Когда пришла в себя, она некоторое время оставалась глухой. Позднее один из врачей предположил, что эта была оспа – которая, однако, не оставила никаких видимых следов. След остался в душе: именно с тех пор Анна стала писать стихи.

Гумилев

♦ В канун Рождества 1903 года Анна познакомилась с Николаем Гумилевыми

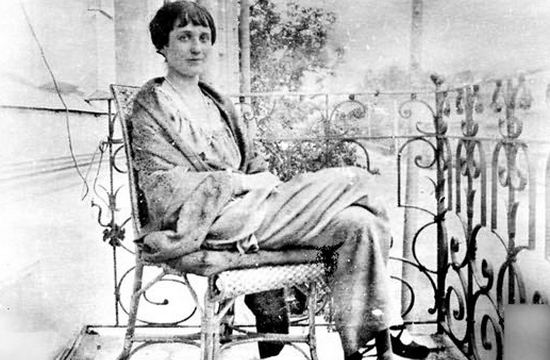

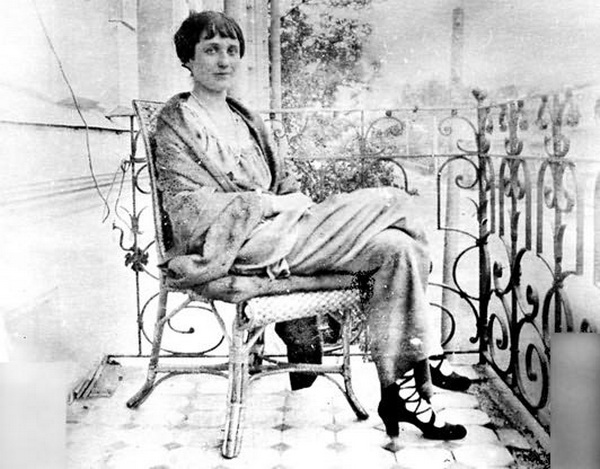

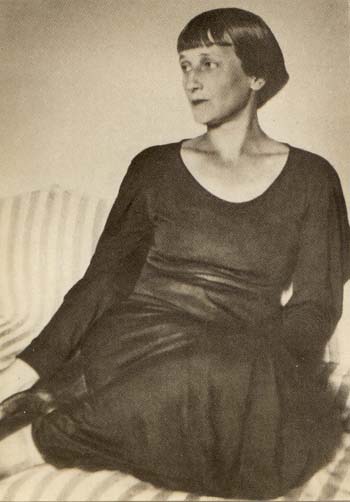

. Тогда 14-летняя Аня Горенко была стройной девушкой с огромными серыми глазами, резко выделявшимися на фоне бледного лица и прямых черных волос. Увидев ее точеный профиль, некрасивый 17-летний юноша понял, что отныне и навсегда эта девочка станет его музой, его Прекрасной Дамой, ради которой он будет жить, писать стихи и совершать подвиги.

♦ В канун Рождества 1903 года Анна познакомилась с Николаем Гумилевыми

. Тогда 14-летняя Аня Горенко была стройной девушкой с огромными серыми глазами, резко выделявшимися на фоне бледного лица и прямых черных волос. Увидев ее точеный профиль, некрасивый 17-летний юноша понял, что отныне и навсегда эта девочка станет его музой, его Прекрасной Дамой, ради которой он будет жить, писать стихи и совершать подвиги.

♦ Она поразила его не только своей неординарной внешностью – Анна была красива очень необычной, таинственной, завораживающей красотой, сразу привлекающей к себе внимание: высокая, стройная, с длинными густыми черными волосами, прекрасными белыми руками, с лучистыми серыми глазами на практически белом лице, ее профиль напоминал античные камеи. Анна ошеломила его и полной непохожестью на все, окружавшее их в Царском Селе.

У русалки печальные очи.

Я люблю ее, деву-ундину,

Озаренную тайной ночной,

Я люблю ее взгляд заревой

И горящие негой рубины...

Потому что я сам из пучины,

Из бездонной пучины морской.

(Н.Гумилев «Русалка»)

♦ В то время пылкий юноша вовсю старался подражать своему кумиру Оскару Уайльду. Носил цилиндр, завивал волосы и даже слегка подкрашивал губы. Однако, для того чтобы завершить образ трагического, загадочного, слегка надломленного персонажа, Гумилеву не хватало одной детали. Все подобные герои непременно были поглощены роковой страстью, терзались от безответной или запретной любви - в общем, были крайне несчастливы в личной жизни. На роль прекрасной, но жестокой возлюбленной Аня Горенко подходила идеально. Ее необычная внешность притягивала поклонников, к тому же скоро выяснилось, что Анна вовсе не питает к Николаю ответных чувств.

♦ В то время пылкий юноша вовсю старался подражать своему кумиру Оскару Уайльду. Носил цилиндр, завивал волосы и даже слегка подкрашивал губы. Однако, для того чтобы завершить образ трагического, загадочного, слегка надломленного персонажа, Гумилеву не хватало одной детали. Все подобные герои непременно были поглощены роковой страстью, терзались от безответной или запретной любви - в общем, были крайне несчастливы в личной жизни. На роль прекрасной, но жестокой возлюбленной Аня Горенко подходила идеально. Ее необычная внешность притягивала поклонников, к тому же скоро выяснилось, что Анна вовсе не питает к Николаю ответных чувств.

♦ Холодноватый прием ничуть не уменьшил пыл влюбленного поэта - вот она, та самая роковая и безответная любовь, которая принесет ему желанное страдание! И Николай с азартом ринулся завоевывать сердце своей Прекрасной Дамы. Однако Анна была влюблена в другого. Владимир Голенищев-Кутузов - репетитор из Петербурга - был главным персонажем ее девичьих грез.

♦ В 1906 году Гумилев уезжает в Париж. Там он надеется забыть свою роковую любовь и вернуться в образе разочарованного трагического персонажа. Но тут Аня Горенко внезапно понимает, что ей не хватает слепого обожания молодого поэта (родители Ахматовой узнали о влюбленности дочки в петербургского репетитора и от греха подальше разлучили Аню и Володю). Ухаживания Николая настолько сильно льстили самолюбию Ахматовой, что она даже собиралась выйти за него замуж, несмотря на то, что до сих пор была влюблена в питерского репетитора. К тому же вечные разговоры Гумилева о роковой любви не прошли даром - теперь Ахматова и сама не прочь сыграть роль трагической фигуры. Вскоре она отправляет Гумилеву письмо с жалобами на свою ненужность и заброшенность.

♦ Получив письмо Ахматовой, Гумилев, полный надежд, возвращается из Парижа, навещает Аню и делает ей очередное предложение руки и сердца. Но дело испортили… дельфины. Тогда Ахматова отдыхала в Евпатории. Прогуливаясь с Гумилевым по пляжу и слушая объяснения в любви, Аня наткнулась на двух выброшенных на берег мертвых дельфинов. Неизвестно почему это зрелище так сильно повлияло на Ахматову, но Гумилев получил очередной отказ. Причем Ахматова цинично объяснила влюбленному Николаю, что ее сердце навсегда занято Голенищевым-Кутузовым.

Двойной портрет: Анна Ахматова и Николай Гумилев. Т. М. Скворикова. 1926 г.

♦ Отвергнутый поэт снова уезжает в Париж, считая, что единственный приемлемый выход из ситуации - самоубийство. Попытка самоубийства была обставлена со свойственной Гумилеву театральностью и напыщенностью. Сводить счеты с жизнью поэт отправляется в курортный городок Турвиль. Грязноватая вода Сены показалась Гумилеву неподходящим пристанищем для измученной души влюбленного юноши, а вот море - в самый раз, тем более что Ахматова не раз говорила ему о том, что обожает смотреть на морские волны. Однако трагедии суждено было превратиться в фарс. Отдыхающие приняли Гумилева за бродягу, вызвали полицию, и, вместо того чтобы отправиться в последний путь, Николай отправился давать объяснения в участок. Свою неудачу Гумилев расценил как знак судьбы и решил попытать счастья в любви еще раз. Николай пишет Ахматовой письмо, где вновь делает ей предложение. И вновь получает отказ.

♦ Тогда Гумилев снова пытается покончить с собой. Эта попытка была еще более театральной, чем предыдущая. Гумилев принял яд и отправился дожидаться смерти в Булонский лес. Где его и подобрали в бессознательном состоянии бдительные лесничие.

♦ В конце 1908 года Гумилев возвращается на родину. С мечтами завоевать сердце Ахматовой молодой поэт так и не расстался. А потому он продолжает осаждать Анну, клясться ей в вечной любви и предлагать замужество. То ли Ахматова была тронута такой почти собачьей преданностью, то ли Гумилев выбил из нее согласие рассказами о неудачных попытках самоубийства, то ли образ питерского репетитора несколько померк, но так или иначе Анна дала свое согласие на брак. Но, соглашаясь на брак с Гумилевым, она принимала его не как любовь – но как свою Судьбу.

«Гумилев - моя судьба, и я покорно отдаюсь ей.

Не осуждайте меня, если можете.

Я клянусь Вам всем для меня святым, что этот

несчастный человек будет счастлив со мной»

(А.Ахматова)

♦ Никто из родственников жениха не явился на венчание, в семье Гумилевых считали, что этот брак продержится недолго.

После свадьбы

"Прекрасно сложенные женщины, которых стоит лепить и писать, всегда кажутся неуклюжими в платьях."

Амедео

Модильяни

"Прекрасно сложенные женщины, которых стоит лепить и писать, всегда кажутся неуклюжими в платьях."

Амедео

Модильяни

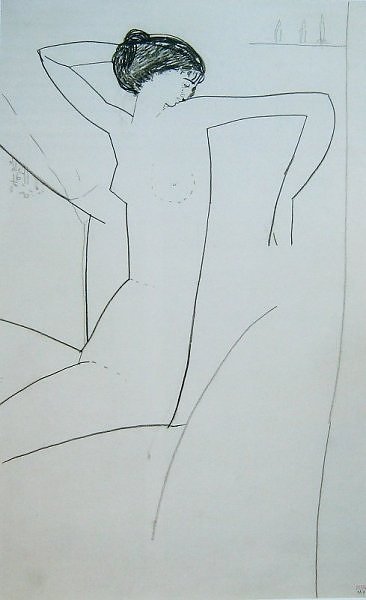

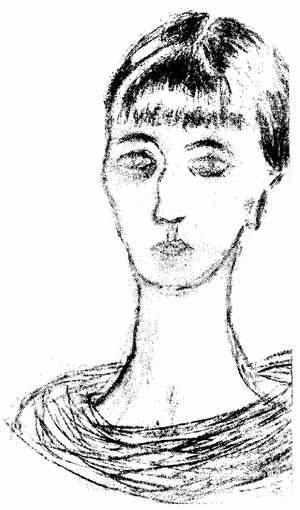

♦ После свадьбы Гумилевы уехали в Париж. Здесь Анна знакомится с Амедео

Модильяни

– тогда никому не известным художником, который делает множество ее портретов. Между ними даже завязывается что-то похожее на роман – но как вспоминает сама Ахматова, у них было слишком мало времени, чтобы могло произойти что-нибудь серьезное. "Анна и Амедео" - это не столько история любви, сколько лишь эпизод из жизни двух людей, обугленных дыханием искусства.  ♦ Позже Ахматова отметила: «Вероятно, мы оба не понимали одну существенную вещь: все, что происходило, было для нас обоих предысторией нашей жизни: его - очень короткой, моей - очень длинной. Дыхание искусства еще не обуглило, не преобразило эти два существования, это должен был быть светлый, легкий предрассветный час. Но будущее, которое, как известно, бросает свою тень задолго перед тем, как войти, стучало в окно, пряталось за фонарями, пересекало сны и пугало страшным бодлеровским Парижем, который притаился где-то рядом. И все божественное в Модильяни только искрилось сквозь какой-то мрак. Он был совсем не похож ни на кого на свете. Голос его как-то навсегда остался в памяти. Я знала его нищим, и было непонятно, чем он живет. Как художник он не имел и тени признания»

. об Анне и Амадео уже был на Сплетнике, в далеком 2009. Поэтому не вижу смысла заново это освещать. Добавлю лишь портреты Ахматовой, работы Модильяни (1911)

♦ Позже Ахматова отметила: «Вероятно, мы оба не понимали одну существенную вещь: все, что происходило, было для нас обоих предысторией нашей жизни: его - очень короткой, моей - очень длинной. Дыхание искусства еще не обуглило, не преобразило эти два существования, это должен был быть светлый, легкий предрассветный час. Но будущее, которое, как известно, бросает свою тень задолго перед тем, как войти, стучало в окно, пряталось за фонарями, пересекало сны и пугало страшным бодлеровским Парижем, который притаился где-то рядом. И все божественное в Модильяни только искрилось сквозь какой-то мрак. Он был совсем не похож ни на кого на свете. Голос его как-то навсегда остался в памяти. Я знала его нищим, и было непонятно, чем он живет. Как художник он не имел и тени признания»

. об Анне и Амадео уже был на Сплетнике, в далеком 2009. Поэтому не вижу смысла заново это освещать. Добавлю лишь портреты Ахматовой, работы Модильяни (1911)

Анна Ахматова на трепеции. 1911

Анна Ахматова на трепеции. 1911

♦ По поводу портретов Ахматова рассказывала следующее: "Рисовал он меня не с натуры, а у себя дома, - эти рисунки дарил мне. Их было шестнадцать. Он просил, чтобы я их окантовала и повесила в моей комнате. Они погибли в царскосельском доме в первые годы Революции. Уцелел тот, в котором меньше, чем в остальных, предчувствуются его будущие "ню"..."

♦ Для Николая Гумилева женитьба на Анне Горенко так и не стала победой. Как выразилась одна из подруг Ахматовой того периода, у нее была своя собственная сложная «жизнь сердца», в которой мужу отводилось более чем скромное место. Она и бровью не повела, когда влюбленный муж, который столько лет ее добивался, через пять месяцев после свадьбы укатил в Африку в поисках приключений. Она терпеть не могла экзотики и выходила в другую комнату, когда он заводил разговоры о своих путешествиях по Абиссинии, об охоте на тигров. Да и для Гумилева оказалось совсем не просто совместить в сознании образ Прекрасной Дамы - объекта для поклонения - с образом жены и матери. А потому уже через два года после женитьбы Гумилев заводит серьезный роман. Легкие увлечения случались у Гумилева и раньше, но в 1912 году Гумилев влюбился по-настоящему. Сразу после возвращения из Африки Гумилев посещает имение своей матери, где сталкивается со своей племянницей - молоденькой красавицей Машей Кузьминой-Караваевой. Чувство вспыхивает быстро, и оно не остается без ответа. Однако и эта любовь носит оттенок трагедии - Маша смертельно больна туберкулезом, и Гумилев опять входит в образ безнадежно влюбленного. Анну известие об этом не поразило - она словно знала наперед, что будет именно так, и загодя приготовила месть. Вернувшись из Парижа домой, Анна нарочно вложила пачку с письмами Модильяни в том стихов Теофиля Готье и подсунула книжку мужу. Они были квиты и великодушно простили друг друга.

♦ Ахматовой приходится несладко - она давно привыкла к тому, что является для Николая богиней, а потому ей тяжело быть свергнутой с пьедестала и осознавать, что муж способен испытывать такие же высокие чувства к другой женщине. Здоровье Машеньки быстро ухудшалось, и вскоре после начала их романа с Гумилевым Кузьмина-Караваева умерла. Правда, ее смерть не вернула Ахматовой былого обожания мужа. И тогда в 1912-м Анна Андреевна решается на отчаянный шаг и рожает Гумилеву сына Льва. Рождение ребенка Гумилев воспринял неоднозначно. Он тут же устраивает «демонстрацию независимости» и продолжает крутить романы на стороне. У него хор возлюбленных из числа учениц, одна даже родила ему ребенка. Продолжая сохранять брак и дружбу, Ахматова с Гумилевым наносят друг другу удар за ударом. Впрочем, Анне совершенно некогда всерьез страдать от неверности мужа. Она уже давно называет Николая Степановича другом и братом. Впоследствии Ахматова скажет: «Николай Степанович всегда был холост. Я не представляю себе его женатым».

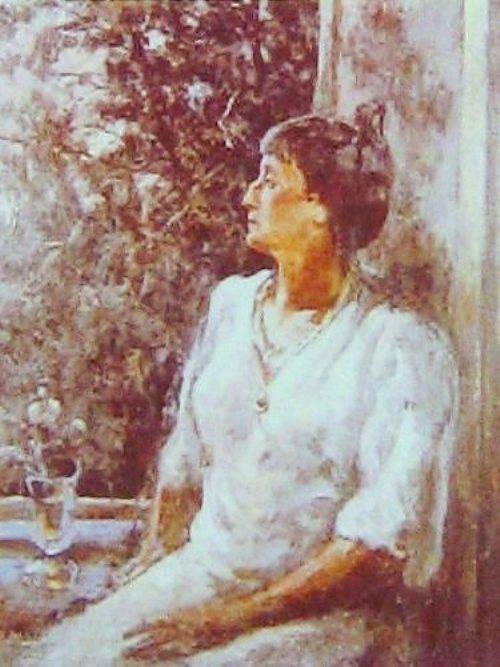

Сорин С. Ахматова. 1914

Сорин С. Ахматова. 1914

♦ Удивительно, как эти двое умудрились произвести на свет сына. Рождение Гумильвенка, как окрестили младенца друзья, не произвело на супругов видимого впечатления. Оба они затратили больше времени на написание стихов в честь этого события, чем на возню с дитятей. Зато свекровь Анна Ивановна помягчела к невестке и все ей простила за внука. Маленький Левушка прочно оседает на руках счастливой бабушки.

♦ В 1914 году Гумилев уезжает на фронт, и у Ахматовой завязывается бурный роман с поэтом Борисом Анрепом. И только эмиграция Анрепа в Англию поставила точку в их отношениях. Впрочем, Анреп был вовсе не единственным приближенным Ахматовой.

Анна с сыном Львом

Анна с сыном Львом

♦ В сентябре 1921 года девятилетнему Леве Гумилеву школьники постановили не выдавать учебников. Просто потому, что 25 августа его отец был расстрелян по обвинению в причастности к белогвардейскому заговору. Последнее, что написал поэт, было:

Я сам над собой насмеялся

И сам я себя обманул,

Когда мог подумать, что в мире

Есть что-нибудь, кроме тебя.

Другие браки

♦ Впоследствии Ахматова выходила замуж еще трижды, но все ее браки заканчивались разводами. Наверное, великая поэтесса не была приспособлена к роли жены. Впрочем, для всех своих мужей, и в первую очередь для Гумилева, Ахматова стала идеальной вдовой. Она отреклась от него живого, всеми почитаемого, но мертвому, расстрелянному большевиками, она осталась верна до конца. Хранила его стихи, хлопотала об их издании, помогала энтузиастам собирать сведения для его биографии, посвящала ему свои произведения.

![]() Анна Ахматова. Л.А. Бруни. 1922 год

Анна Ахматова. Л.А. Бруни. 1922 год

♦ Когда Гумилев наконец вернулся в Россию (после войны он провел некоторое время в Лондоне и Париже), Ахматова сообщает ему ошеломительную весть: она любит другого, а потому им придется расстаться навсегда. Несмотря на прохладные отношения между супругами, развод стал для Гумилева настоящим ударом - он все еще любил свою Прекрасную Даму Аню Горенко После развода с Гумилевым в 1918-м Анна Андреевна скиталась по знакомым, пока ее не приютил в служебной квартире Мраморного дворца востоковед Вольдемар Шилейко.  ♦ Он виртуозно переводил с аккадского языка, был великолепно образован. И при этом капризен, вздорен, язвителен и груб, что Ахматова почему-то стойко терпела, считая, что новый ее муж немного не в себе. Отношения их поражали окружающих.

♦ Он виртуозно переводил с аккадского языка, был великолепно образован. И при этом капризен, вздорен, язвителен и груб, что Ахматова почему-то стойко терпела, считая, что новый ее муж немного не в себе. Отношения их поражали окружающих.

- Я выучила французский по слуху, на уроках старшего брата с сестрой, - говорила Ахматова.

- Если б собаку учили столько, сколько тебя, она давно бы стала директором цирка! - отзывался Шилейко.

1924

1924

Шилейко рвал и бросал в печку ее рукописи, растапливал ими самовар. Три года Анна Андреевна покорно колола дрова, потому что у Шилейко был ишиас. Когда же она сочла, что муж исцелился, просто покинула его. И протянула с удовлетворенным вздохом: «Развод… Какое же приятное чувство!»

Тебе покорной? Ты сошел с ума!

Покорна я одной Господней воле.

Я не хочу ни трепета, ни боли,

Мне муж – палач, а дом его – тюрьма.

1921

Но после их разрыва он не постеснялся сравнить поэтессу с собакой. Так и сказал: «… у меня в доме для всех бродячих собак находилось место, вот и для Анечки нашлось». Сама Ахматова сочинила такие стихи:

От любви твоей загадочной,

Как от боли, в крик кричу.

Стала желтой и припадочной,

Еле ноги волочу.

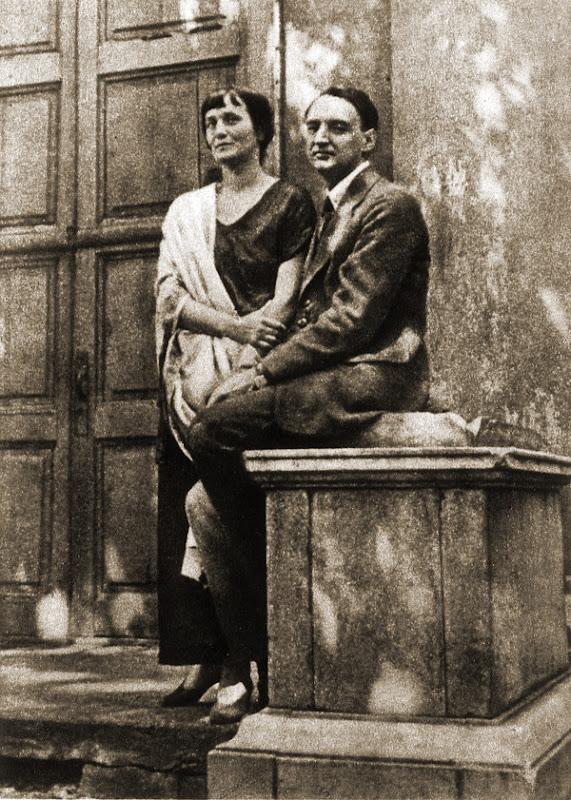

После в 1922 поэтесса выходит замуж за искусствоведа Николая Пунина ♦ Николай Пунин был давно влюблен в Анну и, когда она снова осталась без крыши над головой, сделал ей предложение. Ахматовой и Пунину пришлось жить вместе с его бывшей женой Анной Евгеньевной и дочкой Ирой. Анна Андреевна сдавала ежемесячно в общий котел «кормовые» деньги. Вторую половину своих жалких доходов, оставив лишь на папиросы и на трамвай, отсылала на воспитание сына свекрови в Бежецк.  Анна Ахматова и Н. Пунин во дворе Фонтанного дома, 1920гг

Анна Ахматова и Н. Пунин во дворе Фонтанного дома, 1920гг

♦ Жили странно. «У меня всегда так», - кратко объясняла Ахматова. На людях Пунин делал вид, что их с ней ничего не связывает. Когда к Анне Андреевне приходил кто-то из знакомых, Николай Николаевич, искусствовед и блестяще образованный человек, даже не здоровался с гостем, читал газету, как будто бы никого не видел. С Анной они были неизменно на «вы».  Пунин в более поздние годы

Пунин в более поздние годы

♦ Когда Ахматова делала попытки покинуть эту нелепую жизнь, Пунин валялся в ногах и говорил, что жить без нее не может, а если он не будет жить и получать зарплату, погибнет вся семья. Наконец-то (к великой ревности сына Левы) в ней проснулась материнская нежность: она возится с дочерью Пунина. Пунин же демонстративно не замечает Леву, которому при приезде из Бежецка достается для ночевки нетопленый коридор. Анна с сыном Львом

«Жить в квартире Пуниных было скверно… Мама уделяла мне внимание только для того, чтобы заниматься со мной французским языком. Но при ее антипедагогических способностях я очень трудно это воспринимал», - не забыл обид уже немолодой Лев Николаевич.

Уже после расставания с Ахматовой Пунин был арестован и скончался во время заключения в Воркуте.

Последней любовью Ахматовой стал врач-патологоанатом Гаршин

(племянник писателя). Они должны были пожениться, но в последний момент жених отказался от невесты. Накануне ему приснилась покойная жена, которая умоляла: «Не бери в дом эту колдунью!»

Последней любовью Ахматовой стал врач-патологоанатом Гаршин

(племянник писателя). Они должны были пожениться, но в последний момент жених отказался от невесты. Накануне ему приснилась покойная жена, которая умоляла: «Не бери в дом эту колдунью!»

В немилости у властей

Выдержки из Докладной «О необходимости ареста поэтессы Ахматовой» № 6826/А от 14 июня 1950 года была передана Сталину министром госбезопасности СССР Абакумовым .

Начиная с 1924 года, Ахматова вместе с Пуниным группировала вокруг себя враждебно настроенных литературных работников и устраивала на своей квартире антисоветские сборища. По этому поводу арестованный Пунин показал: «В силу антисоветских настроений я и Ахматова, беседуя друг с другом, не раз выражали свою ненависть к советскому строю, возводили клевету на руководителей партии и Советского правительства и высказывали недовольство по поводу различных мероприятий советской власти... У нас на квартире устраивались антисоветские сборища, на которых присутствовали литературные работники из числа недовольных и обиженных советской властью... Эти лица вместе со мной и Ахматовой с вражеских позиций обсуждали события в стране... Ахматова, в частности, высказывала клеветнические измышления о якобы жестоком отношении советской власти к крестьянам, возмущалась закрытием церквей и выражала свои антисоветские взгляды по ряду других вопросов».

Автопортрет А.Ахматовой углем от 30 декабря 1926 г.

Автопортрет А.Ахматовой углем от 30 декабря 1926 г.

Как установлено следствием, в этих вражеских сборищах в 1932–1935 гг. принимал активное участие сын Ахматовой - Лев Гумилев, в то время студент Ленинградского государственного университета. Об этом арестованный Гумилев показал: «В присутствии Ахматовой мы на сборищах без стеснения высказывали свои вражеские настроения... Пунин допускал террористические выпады против руководителей ВКП(б) и Советского правительства... В мае 1934 года Пунин в присутствии Ахматовой образно показывал, как бы он совершил террористический акт над вождем советского народа». Аналогичные показания дал арестованный Пунин, который сознался в том, что он вынашивал террористические настроения в отношении товарища Сталина, и показал, что эти его настроения разделяла Ахматова: «В беседах я строил всевозможные лживые обвинения против Главы Советского государства и пытался „доказать“, что существующее в Советском Союзе положение может быть изменено в желательном для нас направлении только путем насильственного устранения Сталина... В откровенных беседах со мной Ахматова разделяла мои террористические настроения и поддерживала злобные выпады против Главы Советского государства. Так, в декабре 1934 года она стремилась оправдать злодейское убийство С.М.Кирова, расценивая этот террористический акт как ответ на чрезмерные, по ее мнению, репрессии Советского правительства против троцкистско-бухаринских и иных враждебных группировок».

Следует отметить, что в октябре 1935 года Пунин и Лев Гумилев были арестованы Управлением НКВД Ленинградской области как участники антисоветской группы. Однако вскоре по ходатайству Ахматовой из-под стражи были освобождены.

Говоря о последующей своей преступной связи с Ахматовой, арестованный Пунин показал, что Ахматова продолжала вести с ним вражеские беседы, во время которых высказывала злобную клевету против ВКП(б) и Советского правительства.

В 1935 году Ахматовой удалось вызволить арестованных сына и мужа после личной встречи со Сталиным. Но до того, как это произошло, оба были «с пристрастием» допрошены и вынужденно подписали фальшивые показания на Ахматову - о ее «соучастии» в их «преступлениях» и о ее «вражеской деятельности». Чекисты подтасовывали факты виртуозно. На Ахматову также постоянно собирались многочисленные агентурные доносы и материалы подслушки. «Дело оперативной разработки» на Ахматову было заведено в 1939-м. Спецтехника в ее квартире работала с 1945 года. То есть дело давно уже было состряпано, осталось только довести его до логического конца - ареста. Требуется только отмашка Сталина.

Портрет поэтессы Анны Ахматовой. Белая ночь. Ленинград. А. А. Осьмеркин. 1939-1940

Портрет поэтессы Анны Ахматовой. Белая ночь. Ленинград. А. А. Осьмеркин. 1939-1940

♦ Наукой быть матерью арестанта Ахматова овладела быстро. Семнадцать месяцев Ахматова провела в тюремных очередях, «трехсотая, с передачею» стояла под Крестами. Однажды, поднимаясь по лестнице, заметила, что ни одна женщина не смотрит в большое зеркало на стене - амальгама отражала лишь строгие и чистые женские профили. Тогда вдруг растаяло чувство одиночества, мучившее ее с детства: «Я была не одна, а вместе со своей страной, выстроившейся в одну большую тюремную очередь». Саму Анну Андреевну почему-то не трогали еще лет десять. И только в августе 1946 года пробил роковой час. «Что же теперь делать?» - спросил Ахматову случайно встреченный на улице Михаил Зощенко. Вид у него был совершенно убитый. «Наверное, опять личные неприятности», - решила она и наговорила нервному Мише утешительных слов. Через несколько дней в случайной газете, в которую была завернута рыба, она прочла грозное Постановление ЦК, в котором Зощенко был назван литературным хулиганом, а она сама - литературной блудницей.

«До убожества ограничен диапазон ее поэзии, - вбивал слова как гвозди Андрей Александрович Жданов

на собрании ленинградских писателей в Смольном, - поэзии взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и молельней!»

Перепуганные насмерть писатели послушно исключили Ахматову из своего профессионального союза. И потом мучились без сна, не зная, поздороваться ли завтра с Анной Андреевной или сделать вид, что они не знакомы. Зощенко знаменитое Постановление растоптало и буквально убило. Ахматова по обыкновению выжила. Только пожимала плечами: «Зачем великой стране надо пройти танками по грудной клетке одной больной старухи?»

«До убожества ограничен диапазон ее поэзии, - вбивал слова как гвозди Андрей Александрович Жданов

на собрании ленинградских писателей в Смольном, - поэзии взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и молельней!»

Перепуганные насмерть писатели послушно исключили Ахматову из своего профессионального союза. И потом мучились без сна, не зная, поздороваться ли завтра с Анной Андреевной или сделать вид, что они не знакомы. Зощенко знаменитое Постановление растоптало и буквально убило. Ахматова по обыкновению выжила. Только пожимала плечами: «Зачем великой стране надо пройти танками по грудной клетке одной больной старухи?»

Мартирос Сарьян 1946 г.

Портрет А. А. Ахматовой был написан в 1946 году, сразу же после постановления ЦК и доклада Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград». И если бесконечно усталая и оскорбленная женщина согласилась позировать художнику, то, по-видимому, лишь потому, что сознавала гражданское мужество его поступка. Ахматова позировала в московской мастерской Сарьяна. Сарьян работал над портретом четыре дня, на пятый сеанс Ахматова, заболев, не пришла. Портрет остался незавершенным - не проработаны руки модели.

Мартирос Сарьян 1946 г.

Портрет А. А. Ахматовой был написан в 1946 году, сразу же после постановления ЦК и доклада Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград». И если бесконечно усталая и оскорбленная женщина согласилась позировать художнику, то, по-видимому, лишь потому, что сознавала гражданское мужество его поступка. Ахматова позировала в московской мастерской Сарьяна. Сарьян работал над портретом четыре дня, на пятый сеанс Ахматова, заболев, не пришла. Портрет остался незавершенным - не проработаны руки модели.

♦ В 1949-м в очередной раз арестованы Николай Пунин и Лев Гумилев. И глава МГБ Абакумов уже потирал руки, но Сталин почему-то санкции на арест Ахматовой не дал. Дело тут в поведении самой Ахматовой. Нет, она ничего не знала о докладной Абакумова и меньше всего беспокоилась о себе. Но отчаянно хотела спасти сына. Поэтому написала и опубликовала цикл верноподданнических стихов «Слава миру», среди которых юбилейная ода Сталину. И одновременно послала письмо Иосифу Виссарионовичу с мольбой о сыне. По сути, ради спасения сына Ахматова бросила в ноги верховному палачу последнюю жертву - свое поэтическое имя. Палач жертву принял. И это все решило. Льва Гумилева, правда, все равно не освободили, но и Ахматову не арестовали. Впереди ее ждали 16 мучительных лет одиночества.

Анна Ахматова

Анна Ахматова

♦

Когда вождь умер, долгий морок рассеялся. 15 апреля 1956 года, в день рождения Николая Степановича Гумилева, с каторги вернулся Лев. У этого изгоя из изгоев не было шансов остаться на свободе, мало шансов выжить и еще меньше - стать знаменитостью мирового масштаба. Но Лев Николаевич сделался блистательным историком, опровергнув мнение о том, что на детях природа отдыхает. Он обвинял Анну Андреевну во всех своих бедах. И особенно в том, что она не увезла его за границу, пока это было возможно. Не мог простить ни своего детства, ни холодного коридора в пунинской квартире, ни ее материнской, как ему казалось, холодности.  Ахматова с сыном Львом Гумилевым

Ахматова с сыном Львом Гумилевым

♦ В последние годы Ахматова, наконец, обрела собственный дом - кто-то в ленинградском Литфонде усовестился, и ей выделили дачку в Комарово. Она называла это жилище будкой. Там был коридор, крылечко, веранда и одна комната. Ахматова спала на лежаке с матрасом, вместо одной ножки были подложены кирпичи. Еще стоял столик, сделанный из бывшей двери. Висел рисунок Модильяни и икона, принадлежавшая Гумилеву.

Моисей Вольфович Лянглебен 1964

Моисей Вольфович Лянглебен 1964

Другие факты

♦ Первая публикация. В 1905 г. после развода родителей Ахматова с матерью переехала в Евпаторию.Весной 1906 года Анна поступила в Киевскую Фундуклеевскую гимназию. На лето она вернулась в Евпаторию, где к ней заехал – по пути в Париж, - Гумилев. Они помирились и переписывались всю зиму, пока Анна училась в Киеве.В Париже Гумилев принимал участие в издании небольшого литературного альманаха «Сириус», где опубликовал одно стихотворение Анны. Ее отец, узнав о поэтических опытах дочери, просил не срамить его имени. «Не надо мне твоего имени», - ответила она и взяла себе фамилию своей прабабушки, Прасковьи Федосеевны, чей род восходил к татарскому хану Ахмату. Так в русской литературе появилось имя Анны Ахматовой. Сама Анна отнеслась к своей первой публикации совершенно легкомысленно, посчитав, что на Гумилева «нашло затмение». Гумилев тоже не воспринимал поэзию своей возлюбленной всерьез – оценил ее стихи он лишь через несколько лет. Когда он первый раз услышал ее стихи, Гумилев сказал: «А может быть, ты лучше будешь танцевать? Ты гибкая…» – она с положения «стоя» могла выгнуться так, что доставала спокойно головой до пяток.Позже ей завидовали балерины Мариинского театра.

Анна Ахматова. Шарж. Альтман Н. И. 1915 год

Анна Ахматова. Шарж. Альтман Н. И. 1915 год

♦ Когда сына Ахматовой, Льва Гумилева, арестовали, она вместе с другими матерями ходила к тюрьме "Кресты". Одна из женщин спросила, сможет ли она ЭТО описать. После этого Ахматова начала писать "Реквием".

♦ На протяжении всей своей сознательной жизни Ахматова вела дневник, отрывки из которого были опубликованы в 1973 году. Накануне своей кончины, ложась спать, поэтесса написала, что ей жаль, что здесь, в кардиологическом санатории, нет ее Библии. По всей видимости, Анна Андреевна предчувствовала, что нить ее земной жизнь вот-вот оборвется.

♦ Последний сборник стихов Ахматовой был опубликован в 1925 году. После этого НКВД не пропускала никакое творчество этой поэтессы и именовала его "провокационным и антикоммунистическим". По данным историков, Сталин положительно отзывался об Ахматовой. Тем не менее, это не помешало ему наказать поэтессу после ее встречи с английским философом и поэтом Берлином. Ахматову исключили из Союза писателей, тем самым фактически обрекли на прозябание в нищете. Талантливая поэтесса была вынуждена долгие годы заниматься переводами.

Анна Ахматова и Борис Пастернак

Анна Ахматова и Борис Пастернак

♦ Всю Вторую мировую войну Ахматова провела в тылу, в Ташкенте. Практически сразу после падения Берлина поэтесса вернулась в Москву. Однако там она уже давно не считалась «модной» поэтессой: в 1946 году ее творчество раскритиковали на заседании Союза писателей, и вскоре Ахматова была исключена из ССП. Вскоре на Анну Андреевну обрушивается еще один удар: вторичный арест Льва Гумилева. Во второй раз сыну поэтессы присудили десять лет лагерей. Все это время Ахматова пыталась вытащить его, строчила просьбы в Политбюро, однако никто к ним не прислушался. Сам Лев Гумилев, ничего не зная о стараниях матери, решил, что она не приложила достаточно усилий, чтобы помочь ему, поэтому после освобождения отдалился от нее.

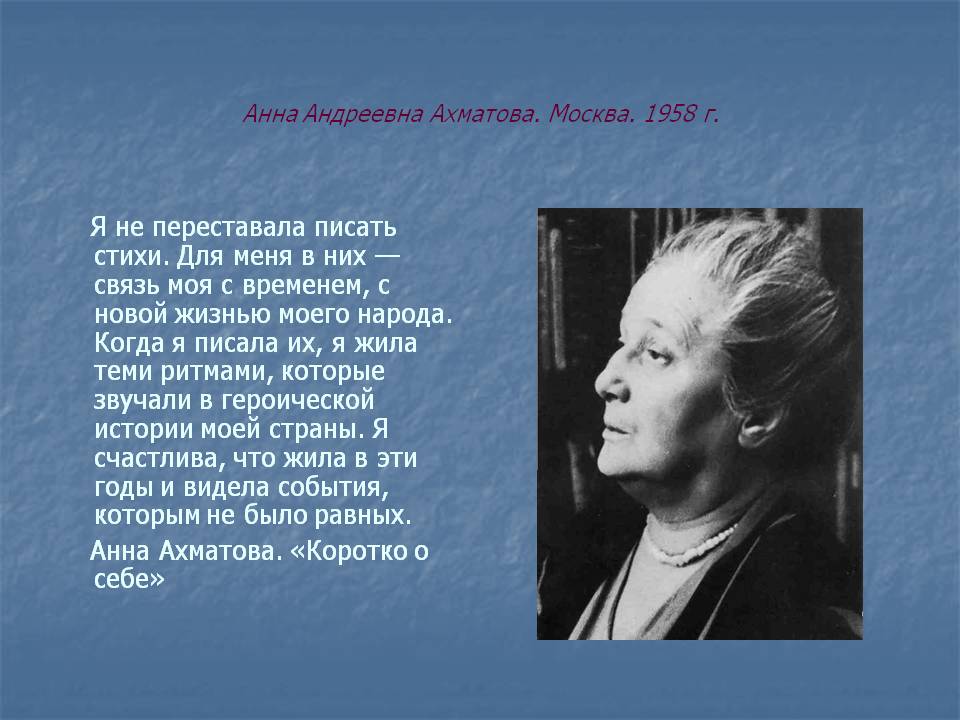

Портрет Ахматовой. Altman, Nathan, 1914год (мой любимый портрет)

♦ В 1951 году Ахматову восстановили в Союзе советских писателей и она постепенно возвращается к активному творческому труду. В 1964 году ей была присуждена престижная итальянская литературная премия «Этна-Торина» и ей позволяют получить ее, поскольку времена тотальных репрессий прошли, и Ахматова перестала считаться антикоммунистической поэтессой. В 1958 году выходит сборник «Стихотворения», в 1965 – «Бег времени». Тогда же, в 1965 году, за год до своей смерти, Ахматова получает докторскую степень Оксфордского университета.

♦

Перед смертью Ахматова все-таки сблизилась с сыном Львом, который долгие годы таил на нее незаслуженную обиду. После смерти поэтессы Лев Николаевич принял участие в постройке памятника вместе со своими студентами (Лев Гумилев был доктором Ленинградского университета). Материала не хватало, и седовласый доктор вместе со студентами бродил по улицам в поисках камней.  Похороны Анны Ахматовой. Стоят ученики по поэтическому слову Иосиф Бродский (прикрыл нижнюю часть лица рукой), Евгений Рейн (слева)

Похороны Анны Ахматовой. Стоят ученики по поэтическому слову Иосиф Бродский (прикрыл нижнюю часть лица рукой), Евгений Рейн (слева)

Вся биография Ахматовой - интересные факты из жизни поэтессы. Время тогда было такое. Она была необычной девочкой с детства.

Анна Андреевна Горенко родилась одиннадцатого июня 1889 года в пригороде Одессы. Была строптивым ребенком, дурно училась. Но с десяти лет писала совершенно не детские стихи. Родители были в ужасе. Отец говорил: «Не позорь мое имя!». В 16 лет Анна выкрикнула: «А и не надо мне твоего имени!». И тут началась история с псевдонимом.

Две версии

Интересные факты из жизни Ахматовой, конечно, включают в себя легенду с ее псевдонимом. По одной версии, в роду ее отца был предок - татарский по его имени девушка и взяла псевдоним. По другой, Ахматовой была ее бабушка по материнской линии, фамилию которой она и взяла, чтобы не позорить имя отца, а точнее, чтобы самой больше не носить его фамилию.

Интересные факты из жизни Анны Ахматовой как начинающего поэта

В 1912 году выходит первый сборник стихотворений Ахматовой «Вечер». Предисловие написал Михаил Кузьмин. В те времена было модно, чтобы к первой публикации начинающего поэта писали предисловия уже состоявшиеся литераторы. Кузьмин сразу точно понял ее природу. Уже в этом сборнике видны любовь и талант поэтессы к деталям. «Песнь о последней встрече», где она надевает неправильно перчатки, и потом «Сжала руки под темной вуалью» и так далее.

Критика стала называть поэзию Ахматовой лирическим романом. Это значит, что есть повествование, в каждом стихотворении есть та или иная история. Она очень динамична, наполнена деталями, которые не бывают второстепенными.

Так никто не писал, ни до, ни после, как Анна Ахматова. Биография, интересные факты из жизни, тем не менее, почему-то больше интересуют людей, чем ее творчество. Хотя, конечно, без всех этих подробностей не понять глубину ее поэзии, весь смысл, который она закладывала в свои произведения. Поэтому полезно знать и неинтересные, и интересные факты из жизни Ахматовой, кратко изучить ее биографию.

Анна и Николай

В биографии юной Ахматовой много совпадений с Оба учились в оба попали под влияния поэта который был директором лицея. Оба рано начали писать стихи. Не случайно, что они полюбили друг друга. И в тот же год, в котором вышел сборник «Вечер», они поженились.

Они познакомились в 1903 году, и, конечно, Николай сразу же влюбился в черноволосую девушку, которая навсегда стала его музой.

Интересные факты из жизни Анны Ахматовой с Гумилевым

Брак их не мог быть удачным. Гумилев чувствовал, что его любимая женщина, его муза одновременно является конкурентом и, кажется, обыгрывает его. Анну уже признают как поэта, и она больше пишет стихов. В 1914 году Гумилев ушел добровольцем на войну. Анна посвящала ему стихи, хотя к этому времени они уже не жили вместе. Оба они религиозно относились к войне. Именно в это время оформилась «гражданственность» ахматовского стиха. Она очень предана родине, она любит свою землю, она сочувствует всем событиям, которые происходят с ее страной.

В 1918 году супруги официально развелись, Ахматова снова вышла замуж. Мужем ее стал ученый и поэт Владимир Шилейко. Она никогда не любила простых людей.

Прозвища Ахматовой

То, какие Анне Андреевне давали прозвища в кулуарах, в печати, в народе, тоже являет собой интересные факты из жизни Ахматовой. Уже в 24 года ее называли полумонахиней-полублудницей за ее частую смену мужей. За ее творчество ее прозвали русской Сапфо и Анной всея Руси. Последнее приятно, первое, конечно же, нет. Однако она сама себе заслужила такую репутацию. Не было ни одного плохого слова, которым она не могла бы назвать себя в стихах. Она даже называла себя плохой матерью.

Однако, несмотря на все это, многие женщины, вплоть до Второй мировой войны, одевались, стилизовались под Ахматову, так им понравился ее образ, который она сама с себя написала: «На шее мелких четок ряд».

Интересные факты из жизни Ахматовой кратко можно было бы оформить в перечисление ее возлюбленных и мужей. Но это в те времена казалось шокирующим фактом - уходить от одного к другому, потом к третьему и так далее. На самом деле самые интересные факты из жизни Анны Ахматовой заключаются как раз в другом. В ее трагедиях, в ее отношениях с литературой и со страной.

Время великих потрясений

1921 год был для Анны Андреевны годом великих потрясений. В этом году расстреляли Николая Гумилева, с которым они и после развода так и не прекратили общение. И практически в то же время умирает Александр Блок, который был для нее великим поэтом, образцом, потерю которого она ощущала очень трагически. Удивительно, что в это время ее талант обогащается, дар становится сильнее и мощнее. И она вовсе не погружается в депрессивное одинокое состояние.

10 августа - день похорон Блока и день Смоленской святой иконы. И Ахматова посвящает поэту стих: «А Смоленская нынче именинница». Это поминальное стихотворение, в дальнейшем таких будет еще много. Ахматова за свою жизнь похоронила много друзей и близких людей.

В этом же году из России навсегда уезжает любимый человек поэтессы. Он, конечно, зовет ее с собой. Но она не покидает родину, предпочитает сносить все тяготы вместе с ней.

Самые удивительные и интересные факты из жизни Ахматовой останутся нам навсегда неизвестны - это то, что и как ей помогало выдерживать все удары судьбы. Она была человеком огромной культуры и ума. Данте и Шекспира она читала в подлиннике, была великим текстологом, специалистом по истории создания их произведений. И это в те-то времена, когда есть и носить было нечего, а у нее хватало сил на науку и творчество.

Ахматова училась всю жизнь по книгам и текстам, с которыми она работала. Она даже была удостоена мантии доктора литературных наук в Англии. Анна Андреевна ушла из жизни в 1866 году, но она навечно осталась в истории русской и мировой литературы.

Жизнь Анны Ахматовой — тайна за семью печатями. Во-первых, не всегда понятно, на какие материалы можно опираться как на достоверные свидетельства прошлых событий. Во-вторых, эта незаурядная женщина вызывала у современников и вызывает у потомков сложные чувства: недаром «голубкой и хищницей» называла Анну Андреевну ее подруга Надежда Мандельштам. Ахматова часто говорила, что не выносит искаженных «воспоминаний» о себе и своем окружении, порицая Одоевцеву, Вячеслава Иванова, Маковского и прочих «очевидцев». И это более чем понятно! Особенно учитывая, что подобные воспоминания нередко не только не точны, но и попросту злобны.

Вспоминая об изысканиях одного мемуариста, она говорила: «Он приходил ко мне и рассказывал все, что насобирал. Так я узнала, как дурно обо мне думают люди. Одна дама обещала ему к следующему разу припомнить: чей сын в действительности Лева — Блока или Лозинского? А я ни с Блоком, ни с Лозинским никогда не была близка. И Лева так похож на Колю, что люди пугаются ».

В то же время Анна Ахматова многое мистифицировала сама, в ущерб ясности и понятности даже простых событий, не говоря уже об интерпретации сложных чувств или отношений. Рассказ о фактах Ахматова зачастую заменяла многозначительным, интригующим молчанием, за которым могло скрываться все что угодно или не стоять абсолютно ничего: на одни и те же прямые вопросы отвечала зачастую противоположные вещи: что-то упорно скрывала, что-то слегка, будто случайно, приоткрывала. У тех, кто это замечал, нередко возникало чувство, что «что-то не так». Подобное может раздражать или восхищать, но всегда «царапает». Можно видеть кокетство, позу, погоню за определенной репутацией, ловкое создание имиджа. А можно с уважением отнестись к ахматовской твердой уверенности в том, что «без тайны нет поэзии». Стоит учитывать, что поэзия жизни для Анны Ахматовой значила не меньше, чем поэзия слова: в этом она была подлинной дочерью своего времени и своей литературной среды с их театральностью и мистификациями.

Трудно также отрицать, что Ахматова была злопамятна и нередко несправедлива к другим. На эти качества накладывалась постоянная для ее творчества и мировосприятия тема вины (интеллигенции — за революцию, эмигрантов — за то, что покинули родину, всех, от царской семьи до Натальи Гончаровой, — за смерть Пушкина: этот список можно продолжать), утверждаемой в самых категоричных выражениях. Все это тоже не вносит ясности в ее предъявление людей и событий.

Письменных свидетельств биографии Анны Ахматовой осталось меньше, чем хотелось бы: они с Гумилевым сожгли свои ранние письма друг другу перед свадьбой. Анна Андреевна несколько раз сжигала свой архив, когда приходили арестовывать ее сына, а мемуарные заметки Ахматовой очень интересны, но фрагментарны, к тому же отмечены всеми вышеперечисленными качествами. «Писать надо только о том, что любишь », — считала Ахматова. Вот только о том, что (или кого) любишь, не всегда удается рассказать объективно. Доброжелательных биографов (таких, как ее ближайшая, с детских лет, подруга Валерия Тюльпанов, Павел Лукницкий или Аманда Хайт) Ахматова старательно направляла — что-то дописывала сама, что-то редактировала, диктовала свою жизнь в собственном видении.

На объективность свидетельств менее заинтересованных людей тоже не всегда можно положиться: те, кто относился к Анне Андреевне хорошо, слишком многое видели сквозь туман ее авторитета и колоссального обаяния. Беспристрастность тех, кому Ахматова не нравится, будь то ее современники или сегодняшние исследователи, тоже под большим вопросом: вряд ли брошенные Николаем Гумилевым женщины — самый надежный источник информации о той, на ком он женился. А в книгах, «разоблачающих» Ахматову, факты нередко искажены или представлены однобоко, так что вместо разоблачения получается новый злой миф.

Эта небольшая история жизни, биография Ахматовой не претендует на полноту или абсолютную правду. Как и все ее предшественницы, она является всего лишь видением автора.

Аня Горенко

Родителями Анны Горенко были морской инженер Андрей Антонович Горенко и Инна Эразмовна Стогова. Для обоих это был второй брак, для обоих, судя по всему, неудачный... Многие люди, знавшие годы спустя Ахматову, удивлялись, почему, несмотря на привлекательность, ум, оригинальность, успех у противоположного пола и многочисленные романы, именно те мужчины, с которыми она связывала жизнь, относились к ней так грубо, незаботливо, а порой и унижающе? Дивились и ахматовской «безбытности», «бездомности» (сказано в 1940-м Лидией Гинзбург, но не изменилось за жизнь): Анна Андреевна постоянно жила в хаосе, разрухе, почти всегда в отвратительных бытовых условиях, к тому же и сама не умела и отчасти не хотела создавать лучшие.

Одной (не единственной, разумеется) из причин и того и другого, вероятнее всего, было детство Ахматовой. Ей, в сущности, не у кого было научиться тому, что такое «хорошая семья», уютный дом.

Ее отец был первым в ее жизни мужчиной, на которого нельзя было положиться. Андрей Горенко постоянно волочился за женщинами, с семьей при этом был чрезмерно строг и неприветлив, кроме того, промотал немалое приданое жены. В конце концов, уйдя в отставку, он бросил в бедности семью (в которой трое из шестерых детей страдали туберкулезом) и ушел к другой женщине.

Да и до отцовского предательства (развод родителей не пощаженная трагедиями века Ахматова до старости называла «катастрофой», что показывает силу впечатления от этого события) она была не присмотренной девочкой в крайне безалаберном доме. Ахматова часто рассказывала, что холила в детстве в платье «на голом теле с прорехой по всему бедру», а в ее 50 лет друзья дома замечали на ней такой же, с прорехой, халат.

Годы спустя в воспоминаниях Корнея Чуковского появится уже о взрослой Ахматовой: «Слова «обстановка», «уют», «комфорт» были ей органически чужды — и в жизни, и в созданной ею поэзии... .» Конечно, она очень ценила красивые вещи и понимала в них толк. Старинные подсвечники, восточные ткани, гравюры, иконы древнего письма и т. д. то и дело появлялись в ее скромном жилье, но через несколько дней исчезали. Не расставалась она только с такими вещами, в которых была запечатлена для нее память сердца, то были ее «вечные спутники». Шаль, подаренная ей Мариной Цветаевой, рисунок ее друга Модильяни, перстень, полученный ею от покойного мужа, — все эти «предметы роскоши» только сильнее подчеркивали убожество ее быта: ветхое одеяло, дырявый диван, изношенный халат, который в течение долгого времени был ее единственной домашней одеждой.

Вслед за отцом отмечает Лилия Чуковская: «Общий вид комнаты — запустение, развал. У печки кресло без ноги, ободранное, с торчащими пружинами. Пол не метен. Красивые вещи — резной стул, зеркало в гладкой бронзовой раме, лубки на стенах — не красят, наоборот, еще более подчеркивают убожество ».

Псевдоним семнадцатилетней Ане Горенко понадобился, потому что отец, узнав о стихах дочери, отрезал: «Не срами мое имя».

Однако до развода родителей была привычная жизнь в Царском Селе (семья переехала туда, когда Ане не исполнилось и года), дружба с Валей Тюльпановой и братьями и сестрами и, конечно, поэзия. С 11 лет Ахматова много и постоянно писала стихи, о которых потом говорила: «Все позор. Все — не мое, а чужое, общее — то, что писали тогда третьестепенные, четверостепенные авторы».

«Сероглаз был высокий мальчик...»

Сын морского врача Николай Гумилев родился в 1886 году в Кронштадте. Он был болезненным ребенком, до пятнадцати лет мучавшимся головными болями. Коля Гумилев с шести лет сочинял стихи, любил зоологию и географию, грезил путешествиями (могло ли быть иначе при отце-мореплавателе и дяде-адмирале!) и тайными обществами, обожал читать и безумно любил мать, с которой был очень дружен. Он печатал рассказы о путешествиях в гимназическом литературном журнале, а в 1902 году у него появилось первое опубликованное стихотворение в газете «Тифлисский листок» (семья временно жила в Тифлисе для поправления здоровья Колиного брата): «Я в лес бежал из городов».

В юности он помимо любимой классической поэзии (особенно Пушкина) увлекся модернистами (Бальмонтом, Брюсовым, Белым), читал литературную новинку — журнал «Весы», в котором провозглашался мир нового искусства.

В 1903 году в гостях у друзей состоялось их царско-сельское знакомство с Ахматовой.

В это время Коля Гумилев был некрасивым юношей (у него была необычная форма головы и косоглазие), но уже тогда несомненно яркой личностью. Интересно, что Гумилев старался стать красавцем силой мысли, внушая себе собственную красоту и ощущая, что каждый день становится чуточку лучше собой. Учитывая изрядную популярность взрослого Николая Гумилева у женщин, можно предположить, что он стал если не красивым, то точно привлекательным.

В Анну Горенко Николай влюбился сразу, но не произвел на нее большого впечатления.

Валя Тюльланова считала причиной равнодушия Ани то, что, «вероятно, в этом возрасте девушкам нравятся разочарованные молодые люди старше двадцати пяти лет, познавшие уже много запретных плодов и пресытившиеся их пряным вкусом». Таким Гумилев и станет, но позже, и, кажется, будет не более мил Анне, чем был молоденьким гимназистом. Впрочем, обычным гимназистом он, разумеется, не был. Неординарный человек, к тому же вскоре — в 1905-м — уже поэт, выпустивший свой первый сборник «Путь конквистадоров». Однако в 1905-м же Анна первый раз отказала влюбленному в нее Николаю.

В 1906 году Николай Гумилев окончил нелюбимую гимназию. Свободным человеком с аттестатом в кармане он, осуществляя мечты о путешествиях, едет во Францию, поступает в Сорбонну. В Париже Николай переписывается с Брюсовым, много читает, охватывая своими литературными и духовными пристрастиями и Карамзина, и Ницше, и Оскара Уайльда, и исторические хроники, и рыцарские романы, ищет свою форму стиха, увлекается оккультизмом и, конечно, постоянно пишет стихи. Выпускает три номера журнала «Сириус». Возвращается в Россию для службы в армии (ему, впрочем, отказали из-за астигматизма), литературных встреч и, разумеется, свидания с Анной Горенко. Встреча с любимой девушкой оказалась печальной: Анна снова отказалась стать его женой. Еще одно потрясение: Гумилев узнал, что Аня Горенко не невинна.

Много лет спустя Павел Лукницкий записал о Гумилеве со слов Ахматовой: «Он признавал только девушек и совершенно не мог что-нибудь чувствовать к женщине, — очень определенно сказывается в его творчестве: у него всюду — девушка, чистая девушка. Это его мания. АА была очень упорна — Николай Степанович добивался ее четыре, даже пять лет. И при такой его мании к девушкам — эта любовь становилась еще больше, если принять во внимание то, что Николай Степанович добивался АА так, зная, что он для нее будет уже не первым мужчиной ».

Боль от этого довела Николая Степановича до попытки самоубийства в Париже... То, что Гумилев, вернувшись во Францию, пытался покончить с собой, потому что «одна девушка» (имени он, разумеется, не называл) «не невинна», подтверждают и воспоминания его друзей (в том числе Алексея Толстого). Лукницкий считал, что «одержимость девственностью» (вовсе не считавшейся обязательной в их кругу, где царили вполне свободные взгляды) появилась у Николая именно из-за Ахматовой, что это была тема потерянной невесты, регулярно повторяющаяся в творчестве поэта.

Была ли действительно у юной Ани Горенко добрачная связь с мужчиной — большой вопрос: несколько лет она говорила Гумилеву, что да, была, потом стала это так же упорно отрицать. Причин для такой «смены показаний» можно придумать множество: испытать влюбленного; сорвать на нем плохое настроение из-за развода родителей и собственной несчастливой любви; а может быть, ей просто было неприятно, что для мужчины, заявляющего, что жить без нее не может, ее девственность имеет такое уж огромное значение. Достоверно мы не знаем. Нам известно только, что Гумилеву эта история дорого стоила: две попытки суицида и явная душевная травма.

Вымечтанные любови Анны Ахматовой

После развода родителей она оказалась в Киеве, у родственников, где переходила из одной семьи в другую.

Позже Ахматову будут обвинять, что, дескать, была плохой матерью своему сыну Льву, — после развода отдала мальчика свекрови. Не оправдывая этот поступок, стоит сказать, что в семье Анны такое положение дел считалось нормальным: после развода родителей дочь-гимназистку спихнули к родственникам, пока родители по мере сил устраивали собственную судьбу, и никто не считал, что в чем-то перед Аней виноват. В годы ее юности и брака с Гумилевым родители обычно не катали колясочки с детьми для этого существовали опытные няни, — а навещали детей по мере сил, общались, когда им (родителям) это было удобно. Были исключения, но именно исключения.

Еще одно обвинение через годы: в 1946-м, когда мир изменится непоправимо, пережившая две войны и революцию далеко не юная Анна Андреевна Ахматова проведет ночь в разговорах о жизни и литературе с английским литературоведом и дипломатом русского происхождения сэром Исайей Берлином. После ночи разговоров они не увидятся 20 лет, но Анна Ахматова будет много лет посвящать ему стихи, в которых расскажет о нем едва ли не как о муже, точно — как о возлюбленном. История невнятная, сплошь построенная на умолчаниях. Берлин будет открещиваться от романа, друзья и почитатели Ахматовой — восхищенно верить в любовь с «гостем из будущего», а недоброжелатели — разоблачать: дескать, одна ночь была, даже без намека на романтику или секс! Она его на 20 лет старше, наверняка он ее не любил, что за бесстыдные выдумки стареющей женщины?!

Эти аргументы и сами по себе слабы. Известно множество случаев, когда искренние чувства связали мужчину и женщину с двадцати- (и более) -летней разницей в возрасте: секс не обязательное условие влюбленности: одной ночи (точнее, долгих часов разговоров) порой достаточно, чтобы произвести глубокое впечатление. И честно говоря, даже если бы битый жизнью поэт Анна Андреевна Ахматова, усталая женщина, только что брошенная давним возлюбленным Владимиром Гаршиным, целиком и полностью пошло выдумала свои «особые отношения» с Исайей Берлином ради собственного утешения, то возмущаться этим было право только у одного человека — сэра Исайи Берлина. Который как раз никакого раздражения по поводу своей роли в этой истории не выказал, хотя грандиозного видения Ахматовой (считавшей, что именно их встреча стала началом холодной войны для всего мира и огромного чувства для них двоих) не разделял.

Но суть-то не в этом. Суть в том, что «небывшее», неслучившееся занимает в жизни такое же значительное место, что и происходившее: отсюда и важное для ее языка слово «невстреча». Анне Ахматовой помимо «обычных романов» с реальными мужчинами из плоти и крови были свойственны влюбленности в лучших традициях куртуазной любви. Только традиционно певцом такого чувства был мужчина, влюблявшийся в недоступную, желательно далекую женщину, которой он, сублимируя чувственность, может посвящать стихи и лэ.

Ахматова не раз брала эту мужскую роль на себя. Анатолий Найман писал о ее чувствах к Анрепу слова, верные не только для этих ее отношений: «Он сделался для Ахматовой чем-то вроде amor de tonh, трубадурской «дальней любви», вечно желанной и никогда не достижимой. К нему обращено больше, чем к кому-либо другому, ее стихов, как до, так и после их разлуки. Такой была ее «выдуманная» (проходившая в иной реальности, пусть даже это реальность поэтического воображения, где мир лучше, чем он был на самом деле) связь с Исайей Берлином ».

И таким было ее первое сильное чувство, ярчайшая влюбленность в студента арабо-персидского отделения Петербургского университета Владимира Голенищева-Кутузова. Владимир об Аниной любви со всей очевидностью просто не знал: он был едва знаком с девочкой-гимназисткой, у них не было никакого подлинного общения. Анна же думала только о нем, горько переживала невзаимность своего чувства и непритворно страдала.

Может быть, эта построенная по форме самосбывающегося пророчества установка на то, что ей не суждено быть счастливой в любви, а может быть, трагическая заброшенность и никому ненужность заставили ее принять очередное предложение Николая Гумилева.

Она писала мужу своей сестры: «Милый Сергей Владимирович... я решила сообщить Вам о событии, которое должно коренным образом изменить мою жизнь... Я выхожу замуж за друга моей юности Николая Степановича Гумилева. Он любит меня, и я верю, что моя судьба быть его женой. Люблю ли его, я не знаю, но кажется мне, что люблю ».

Вряд ли все это было хорошей основой для супружества. Тем не менее сложный брак двух поэтов, заключенный в 1910 году, длился семь лет.

Вместе они посетили Францию, где в Анну влюблялось множество поклонников, в том числе ставший впоследствии знаменитым художник Модильяни.

Лето семья проводила в Слепневе — тверском имении Гумилевых: «В 1911 году я приехала в Слепнево — прямо из Парижа, и горбатая прислужница в дамской комнате на вокзале в Бежецке, которая веками знала всех в Слепневе, отказалась признать меня барыней и сказала кому-то: «К слепневским господам хранфужанка приехала», а земский начальник Иван Яковлевич Дерин — очкастый и бородатый увалень, когда оказался моим соседом за столом и умирал от смущенья, не нашел ничего лучшего, чем спросить меня: «Вам, наверное, здесь очень холодно после Египта?» Дело в том, что он слышал, как тамошняя — молодежь за сказочную мою худобу и (как им тогда казалось) таинственность называли меня знаменитой лондонской мумией, которая всем приносит несчастье ».

А через несколько месяцев Гумилев... уехал на год в Африку: «Без всяких поводов, никаких ссор не было. Единственная причина — страсть к путешествиям ». Надежда Мандельштам объясняла это по-своему: «У него была своеобразная особенность: добившись своего, сразу бросать женщин, но Анна Андреевна быстро эмансипировалась, обзавелась друзьями и зажила своей жизнью, независимой от Гумилева ». Однако, прежде чем быстро эмансипироваться, Анне предстояло справиться с разочарованием: согласитесь, когда мужчина добивается женщины пять лет, ожидаешь, что он это делает, чтобы быть с ней, а не чтобы уехать при первом же не совсем удобном случае. Жена поэта, сама пишущая стихи (не вызывающие, правда, восторга ее мужа), осталась, по ее выражению, «соломенной вдовушкой». В первый же год их брака случились первые взаимные измены: Гумилев влюбился в юную родственницу, больную чахоткой, у Ахматовой, уехавшей в Париж, был роман с Модильяни. Кто забыл о верности первым, трудно сказать, однако супруги примирились, вместе поехали в Италию. А в 1912 году после трудной беременности Ахматова родила единственного сына Льва.

Признание

К этому моменту Гумилев уже изменил свое мнение о творчестве жены. «Ты поэт. Надо делать книгу», — сказал он, послушав стихи, написанные Ахматовой в то время, как он покорял Абиссинию.

В 1912 году появился первый сборник Анны Ахматовой «Вечер». Стихи Ахматовой имели шумный успех, она считалась теперь состоявшимся поэтом, ее часто приглашали на вечера публичных чтений, у нее появилась литературная репутация.

В 1914-м выйдет вторая книга. «Четки»: «Жизни ей было отпущено примерно шесть недель. В начале мая петербургский сезон начинал замирать, все понемногу разъезжались. На этот раз расставание с Петербургом оказалось вечным. Мы вернулись не в Петербург, а Петроград, из XIX века сразу попали в XX, все стало иным, начиная с облика города. Казалось, маленькая книга любовной лирики начинающего автора должна была потонуть в мировых событиях. Время распорядилось иначе ». До 1923 года (то есть пока еще печатали) «Четки» выдержали 8 переизданий. Эти сборники принесли Анне Ахматовой всероссийскую известность и любовь читателей, пережившую поэта.

О последнем своем сборнике «Белая стая» (1917) Ахматова напишет: «Журналы закрывались, газеты тоже. Поэтому, в отличие от «Четок», у «Белой стаи» не было шумной прессы. Голод и разруха росли с каждым днем. Как ни странно, ныне все эти обстоятельства не учитываются и принято считать, что «Белая стая» имела меньше успеха, чем «Четки ».

Между тем брак Гумилевых трещал по швам. В 1913 году Гумилев снова отправился в Африку, а Ахматова, наткнувшись в ящике стола на пачку писем от любовниц мужа, сделала неприятное открыше об изменах мужа. Выяснилось, что у Гумилева помимо множества романов был еще и сын «на стороне»: его матерью была актриса и литератор Ольга Высотская.

Дело было не только в изменах. Ахматова не любила экзотические путешествия. Африку, все то, чем с детства бредил ее муж, ему же было до изнеможения скучно и плохо в комфортном мирке Слепнева. И в бытовом плане эти двое не слишком подходили друг другу. По словам Веры Лукницкой, автора биографии Гумилева, он «любил порядок, аккуратность, четкость, расписание в жизни. Воспитывал себя всегда быть выше случайностей, неожиданностей ». Ахматова с ее хаотическим бытом, разрозненными листками, тетрадками стихов и записей, вечными фрагментами одного текста на полях другого, ночными бдениями то за работой, то за разговорами не могла гармонично вписаться в жизнь такого человека.

Супруги решили развестись, но тут грянула Первая мировая война.

«В сущности, никто не знает, в какую эпоху он живет. Так и мы не знали в начале 10-х годов, что жили накануне первой европейской войны и Октябрьской революции. Увы !»

«Я носила тогда зеленое малахитовое ожерелье и чепчик из тонких кружев. В моей комнате (на север) висела большая икона — Христос в темнице. Узкий диван был таким твердым, что я просыпалась ночью и долго сидела, чтобы отдохнуть... Над диваном висел небольшой портрет Николая I: не как у снобов в Петербурге — почти как экзотика, а просто, серьезно по-онегински («Царей портреты на стене»). В шкафу остатки старой библиотеки, даже «Северные цветы», и барон Брамбеус, и Руссо. Там я встретила войну 1914 года».

Всероссийская трагедия сблизила Ахматову с мужем, они помирились, она провожала Гумилева на фронт в Уланский полк, куда он ехал добровольцем.

В 1915 году умер отец Анны Ахматовой, человек, о котором она до старости не могла сказать наверняка, любил он ее или нет. Перед смертью она двенадцать суток не отходила от него. Сама она в том же году перенесла туберкулез.

Примирение с мужем оказалось недолгим: сначала у Ахматовой возник роман с поэтом и литературоведом Николаем Недоброво, позже она бросила его ради его лучшего друга литератора Бориса Анрепа, в котором ей почудился «заморский гость» из вышедшей в период их знакомства поэмы «У самого синего моря».

История вышла некрасивая: Недоброво был счастливо женат на любимой женщине, которая к тому же была богата, и это обстоятельство избавляло ее мужа от необходимости думать о хлебе насущном в ущерб творчеству. Сам факт, что он решился причинить боль любимой жене и завести роман на стороне (это было не в духе их отношений), показывал, что он очень любил Ахматову, хотя и писал о ней другу детства Анрепу, жившему в то время за границей, в легкомысленном стиле. Завязались отношения. Жена Недоброво уверяла, что Ахматова заразила ее мужа туберкулезом, от которого он через год и умер. Жестоко было не только то, что Ахматова бросила больного, вероятно умирающего человека ради другого. Не только то, что другим был его друг. Но и то, что они вместе приходили в гости к больному Недоброво, сидели у него на диване, шептались, пока он читал стихи.

Борис Анреп вскоре эмигрировал в Англию, где стал успешным художником-мозаичистом. В сердце Ахматовой он на годы остался источником вдохновения и адресатом ее стихов о любви.

Обиженный изменой (после всех уверений, что теперь-то будет по-другому!) Гумилев ответил романом с Ларисой Рейснер.

«Акума»

В 1918 году конфисковали Степнево.

Ахматова осталась бездомной. Лева с бабушкой и родственниками отца жил в Бежецке. Анреп уехал в Англию, судьба двух братьев была неизвестна (младший Виктор считался погибшим). Гумилев, обещавший после очередного примирения позаботиться о ней и сыне, исчез.

В это время одиночества и неприкаянности Ахматова решила выйти замуж за Владимира Шилейко — востоковеда и переводчика. Они прожили вместе три несчастливых года в нищете и взаимном недовольстве. В память от этого не оформленного официально союза Ахматовой осталось домашнее прозвище «Акума» и, конечно, стихи: знаменитое «Тебе покорной? Ты сошел с ума» посвящено второму мужу Анны Андреевны.

Если верить ее рассказам, покорной она все же была: «Шилейко заставлял ее сжигать, не распечатывая, все получаемые ею письма. Запирал ее дома, чтобы она не могла никуда выходить », ревновал и относился без намека на уважение: топил самовар рукописями ее стихов.

Николай Степанович вскоре после замужества Ахматовой женился на Анне (Асеньке) Энгельгардт (судьба этой молодой женщины сложилась трагически: она умерла от голода в блокадном Ленинграде вместе с дочерью Еленой, о рождении которой когда-то так мечтал ее отец — Николай Гумилев).

Сбежав от Шилейко, Ахматова вскоре поселилась у Артура Лурье и Ольги Судейкиной (прототипов и адресатов ахматовской «Поэмы без героя»). С Лурье у Ахматовой был роман, но вскоре он, а потом и Судейкина эмигрировали во Францию.

Они (и не только они) постоянно звали Ахматову «сменить место жительства», но ее позиция в этом вопросе была совершенно непримиримой: «Не с теми я, кто бросил землю / На растерзание врагам. ...» Почему-то другого отношения люди, изгнанные из своей страны или просто считавшие, подобно Роману Гулю, что «без свободы нет родины», не удостоились. Это тем более не справедливая постановка вопроса, что сама Анна Ахматова согласилась (правда, после долгих уговоров) уехать из уже голодающего, но еще не блокадного Ленинграда, и потом ее возмущало презрение (может быть, почудившееся, но точно не декларированное!) некоторых блокадников к «убежавшим» ленинградцам...

Год утрат: 1921-й

В апреле 1921 года вышел сборник Анны Ахматовой «Подорожник». А дальше началась полоса трагедий. Ахматова узнала о самоубийстве любимого брата Андрея и его жены — той дорогой ее сердцу кузины Марии (Нанички) Змунчиллы, у которой Аня жила в Киеве. Супруги Горенко эмигрировали в Грецию, где от лихорадки умер их маленький сын Кирилл. Этой утраты лишившиеся родины и всей прежней жизни молодые люди не выдержали: в гостиничном номере отравились морфием. Их нашли еще живыми, но Андрея спасти не удалось. А вот Мария выжила. Оказалось, что она была беременна, и уже после смерти мужа у нее родился здоровый мальчик, который в будущем стал военным, прожил яркую жизнь, но слишком рано умер от рака.

Вскоре умер Блок — еще один значимый мужчина, адресат ахматовской любовной поэзии. Вместе с конкретным человеком умерла целая поэтическая эпоха «блокослужений».

В эти же августовские дни (август всегда был страшным, траурным месяцем для Ахматовой) был арестован по делу «Петроградской боевой организации В. Н. Таганцева» Николай Гумилев.

Почему-то у многих вызывает возмущение, что это событие называют трагическим для Анны Ахматовой. Дескать, он же был не муж, а всего лишь бывший муж. Но, кроме того что они были супругами, Гумилев был другом ее детства, другом недавно умершего брата, отцом ее ребенка, человеком, поддержавшим ее поэтический талант, единственным мужчиной, с которым у нее был собственный дом, самая удачная из ее неудачных попыток нормальной семьи. После развода они остались друзьями, она явно много значила для него (образ Ахматовой сохраняется и в последних стихах Гумилева), они общались, вместе ездили навещать сына. Похоже, Анна Ахматова всегда скучала по этому близкому ей по духу и творчеству человеку.

Так что да, его арест и стремительно, буквально через несколько дней последовавший расстрел, не давший возможности даже проститься с дорогим человеком, были для Ахматовой страшной трагедией. Николаю Гумилеву было всего 35 лет, он был создателем школы акмеизма, храбрым офицером и путешественником, потомкам он оставил девять сборников прекрасных стихов, несколько очень интересных пьес и поразительно красивую прозу.

«Бывший поэт»

Через год Анна Ахматова встретилась с давним знакомым — историком искусств, комиссаром при Русском музее и Эрмитаже Николаем Луниным (к нему еще в далекие 1910-е впрок, когда ничего не было, ревновал ее Гумилев). Роман закончился тем, что сама Ахматова называла «наслоением жен»: Лунин жил в одной квартире с Ахматовой, своей официальной женой (тоже Анной) и их дочерью Ириной. Это была не семья втроем, где все довольны своим положением. Отнюдь! Анна Лунина страшно страдала. Лунин маялся между двумя женщинами. Ахматова тоже бунтовала против такого союза: положение ее было весьма неопределенным. Лунин держался с ней довольно отстраненно, помощи от него она почти не видела, зато он не упускал возможности подчеркнуть, что она бывший поэт, устарела, никому не нужна. Даже если бы это было правдой, «отличный» способ поддержать женщину! Ахматова вносила деньги за свое проживание в доме, где ее, ее гостей и приезжавшего в гости сына нередко попрекали куском. При этом Лунин ревновал ее и долгое время не хотел расходиться, хотя, судя по его дневникам, не верил, что Ахматова его любит. Неудивительно, что все годы этого «брака» Анна Ахматова не писала стихов.

Отдельной трагедией было то, что Ахматова приняла дочь Лунина, а он ее сына (не жившего с ними, только гостившего) не принял. Лидия Чуковская вспоминала рассказ Ахматовой: «Когда-то за столом он произнес такую фразу: «Масло только для Иры». Это было при моем Левушке. Мальчик не знал, куда глаза девать.

— Как же вы все это выдерживали? — спросила я.

— Я все могу выдержать.

(«А хорошо ли это?» — подумала я.)».

В 1925 году, словно подтверждая жестокие слова Лунина, не вышел сборник Ахматовой «Петроград». С этих пор выходили только «плохо избранные стихотворения» (формулировка Ахматовой): куцые и редкие подборки.

В 1933 и 1935-м Льва Гумилева — студента истфака ЛГУ — дважды арестовывали, но отпускали. Арест 1938-го окончился пятью годами лагерей. Перед ссылкой в Норильлаг Леву били «с восьми утра до восьми вечера».

Здоровье Анны Андреевны ухудшалось, у нее началась базедова болезнь, она жила в неприятной коммуналке, одними из ее соседей были Лунины: — уже бывшая или, точнее, никогда не бывшая на самом деле ее семья: с Николаем они разошлись в 1938 голу.

И эта беда не пришла в жизнь Ахматовой одна: в этом же году второй раз арестовали ее старого друга Осипа Мандельштама, вскоре умершего в лагерях. На какое будущее можно было надеяться? Тем более что «завтра была война»...

К счастью для себя, Анна Ахматова не пережила самых страшных дней блокады. По вызову Федина она была перевезена в Чистополь, затем отправилась в Ташкент, куда пришли в 1944 году хорошие вести: сын освобожден. Лев Гумилев, как и его отец, отправился на фронт добровольцем, служил артиллеристом.

Еще одна «невстреча»

С врачом Владимиром Георгиевичем Гаршиным Ахматова познакомилась в предвоенные годы. Несмотря на то что он был женат, у них начался роман, самим своим фактом очень вдохновлявший Анну. Отношения, впрочем, были далеки от идиллических: Гаршин, очевидно, считал Ахматову капризной и неврастеничной, не делая скидок ни на ее крайнюю бытовую неустроенность, ни на переживания по поводу ареста сына, ни на творческую невостребованность. Во время войны Гаршин пережил блокаду, потерял жену, умершую от голода прямо на улице. Овдовев, он написал Анне Андреевне письмо, в котором предложил стать его женой. Это было логично: они несколько лет встречались. А затем... передумал. Может быть, понял, что не справится с ношей: Ахматова не умела и не любила обустраивать дом, готовить и была достаточно сложным человеком. Гаршину было с ней сложно и раньше, но до войны он был моложавым мужчиной, которого поддерживала жена, оценить которую он смог только после ее смерти. Теперь, постаревшим, пережившим ад человеком, он хотел покоя. Гаршин написал Ахматовой, что жениться на ней ему запретила покойная жена, явившись во сне. Возможно, бессознательное нежелание этого брака в самом деле приняло такую причудливую форму, а может быть, это была единственная вежливая формулировка отказа, которую ему удалось придумать. Вскоре он женился на своей коллеге, профессоре Капитолине Волковой. Разумеется, эта история оскорбила Ахматову, больше она с Гаршиным не общалась, сочтя его поступок предательством.

Постановление

Но Ахматову ожидал следующий удар. 14 августа 1946 года вышло Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград», осуждающее творчество Ахматовой и Зощенко: «Ахматова является типичной представительницей чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии. Ее стихотворения, пропитанные духом пессимизма и упадочничества, выражающие вкусы старой салонной поэзии, застывшей на позициях буржуазно-аристократического эстетства и декадентства, «искусстве для искусства», не желающей идти в ногу со своим народом, наносят вред делу воспитания нашей молодежи и не могут быть терпимы в советской литературе ».

15 августа член Политбюро ЦК ВКП(б) Андрей Жданов выступил с докладом, где «высек» уже пожилую женщину: «Не то монахиня, не то блудница, а вернее, блудница и монахиня, у которой блуд смешан с молитвой. (...) Такова Ахматова с ее маленькой, узкой личной жизнью, ничтожными переживаниями и религиозно-мистической эротикой. Ахматовская поэзия совершенно далека от народа ».

Это была не просто обидная критика двух хороших литераторов (хотя и просто обидная критика способна убить). Наверное, это еще можно было бы пережить. Ахматова мужественно говорила: «Я была в великой славе, испытала величайшее бесславие — и убедилась, что, в сущности, это одно и то же ». Однако после Постановления Зощенко и Ахматова были исключены из Союза писателей, то есть обречены на голод, возможностей публиковаться не осталось, а ее сын опять пострадал, и на этот раз не за репрессированного отца, а из-за нее: Льва Гумилева выгнали из аспирантуры, а в 1949-м арестовали, теперь на 10 лет.

Надежда Мандельштам вспоминала: «После постановления вскоре пришли за Левой. Он к этому времени уже отсидел первый срок, отвоевался и набрал груду медалей за взятые города, кончил за год университет и защитил диссертацию. Оба они расположились жить и в те годы, свободные от пунинского влияния, необычайно друг с другом дружили — мать и сын ...»

Впрочем, Лунина в 1946 году арестовали тоже — в страшном августе, как и Гумилева, почти день в день с расстрелянным поэтом. Его отправили в лагерь в Воркуте, где он через несколько лет умер от сердечного приступа.

Эпилог

Анна Андреевна Ахматова прожила 77 лет (она говорила об этом с легким удивлением: «Кто бы мог подумать, что я задумана так надолго »). Она писала стихи, записывала воспоминания, серьезно занималась изучением и анализом творчества Пушкина и Шекспира, литературоведческой работой и переводами.

Лев Гумилев, вернувшийся из лагерей, стал знаменитым историком-этнологом, основоположником пассионарной теории этногенеза, автором целого ряда значительных книг.

В 1961 году Ахматова получила литературную премию «Этна-Таормина», врученную в Италии.

В 1965-м Оксфордский университет присудил ей звание почетного доктора литературы, она после долгих невыездных лет посетила Лондон и Париж.

В конце жизни она узнала огромный интерес к своему творчеству, биографии, литературному наследию Николая Гумилева, которое тщательно хранила всю жизнь.

Судьба Анны Ахматовой была нелегкой. Она пережила две Мировые войны и репрессии в отношении своих родных и близких.Краткая биография Анны Андреевны Ахматовой - это жизнь в стихах, которые хранили в себе аристократическую сдержанность и простоту форм. Именно в этом проявлялась магическая сила ее творений. "Комсомолка" собрала самые интересные факты из жизни величайшей поэтессы.

Анна Ахматова и Ольга Берггольц. Ленинград, 1947 г Усадебный дом Гумилевых в Слепневе

Семья Горенко. И. Э. Горенко, А.А. Горенко, Рика (на руках), Инна, Анна, Андрей. Около 1894 г.

Великая русская поэтесса Анна Андреевна Ахматова родилась в Одессе, в семье морского инженера. Ее биография началась 11 июня 1889 года. Псевдоним Ахматова поэтесса взяла много позже, выбрав фамилию прабабушки, так как отец запретил подписывать семейной фамилией Горенко. Много лет спустя, после развода со вторым мужем, поэтом Шилейко, псевдоним поэтессы стал ее официальной фамилией. Яркая и талантливая, Анна Ахматова начала рано писать стихи. Однако дебютной публикацией она обязана первому мужу -Н.С.Гумилеву. Биография Анны Ахматовой - это множество путешествий, которые повлияли не только на ее жизнь, но и оставили отпечаток на творчестве. В 1911 году она провела весну в Париже, а уже в 1912 Анна отправилась в путешествие по Северной Италии.

Анна Горенко - гимназистка. 1904 г. Царское Село.

После революции Ахматова устроилась работать в библиотеку, где изучала творчество Пушкина. Биография Ахматовой была трагичной. Ее будто преследовал злой рок: ее мужья, сын оказались жертвами сталинских репрессий. Стихотворения самой поэтессы долгое время (с 1935 года и почти двадцать лет) не печатались. Третий муж Ахматовой, искусствовед Пунин, скончался в лагере. Она пыталась всеми силами спасти сына, и даже написала в угоду властям цикл «Слава Миру», но все ее попытки были безуспешными. Сын, Лев Гумилев, освободился в 1943 г., но был реабилитирован только в 1956 г., однако он обвинил мать в бездействии. И потому отношения их были более чем натянутыми.Творчество Ахматовой как крупнейшее явление культуры XX в. получило мировое признание. Стихи Ахматовой переводились на многие языки. Хотя до 60-х гг. она была невыездной. В 1964 г. она стала лауреатом международной премии Этна-Таормина, в 1965 г. — обладателем почетной степени доктора литературы Оксфордского университета. Биография Ахматовой оборвалась 5 марта 1966 году в санатории в Домодедово.

Факт 1

Анна сочинила своей первый стих в 11 лет. Перечитав его "на свежую голову", девочка поняла, что ей нужно совершенствовать свое искусство стихосложения. Чем и стала активно заниматься.

Однако отец Анны не оценил ее старания и считал это тратой времени. Именно поэтому запретил использовать настоящую фамилию - Горенок. Анна решила выбрать в псевдоним девичью фамилию своей прабабушки - Ахматова.

Факт 2

Анна встретила своего будущего мужа, еще будучи ученицей Царскосельской женской гимназии. Их встреча произошла на одном из вечеров в гимназии. Увидев Анну, Гумилев был очарован и с тех пор нежная и изящная девушка, с темными волосами стала постоянной его музой в творчестве. Поженились они в 1910 году.

Анна Ахматова с мужем Н.Гумилевым и сыном Львом